アコースティック・ギターをレコーディングしたとき、部屋で聴いた音と全然違うことに気づいたことはありませんか?ブーミーすぎたり、薄すぎたり、あるいはその両方が同時に聴こえたり。フェーダーをいくら上げてもミックスから消えてしまう?あるいは、ボーカルとぶつかったり、明るくしようとするとキツく聴こえたりしませんか?

君は一人じゃない。

アコースティック・ギターは美しく、表現力豊かな楽器である。しかし、ミキシングとなると、意外に厄介なものです。

残念なことに、EQをかけすぎると問題はさらに悪化します。レコーディングは残酷なほど正直で、マイクは不要なノイズから部屋の反射音まで、あらゆるものを拾ってしまう。多くの新人エンジニアは、EQを大幅にカットしたりブーストしたりして過剰に補正してしまい、不自然で薄っぺらい、生気のない音になってしまいます。

このガイドでは、アコースティック・ギターのEQのかけ方について知っておくべきことをすべて説明します。

なぜアコースティック・ギターをEQするのか?

ミックスにアコースティック・ギターのEQを入れる必要がありますか?つまり、その必要はない。請求書を期限内に支払ったり、メールを期限内に返信したり、午後10時にコーヒーを飲まないようにする必要がないのと同じだ。しかし、現実を見よう。

もしアコースティック・ギターが完璧なバランスの部屋で、完璧なマイクを使って、完璧なテクニックの持ち主によってレコーディングされたのなら、EQに触れなくても大丈夫かもしれない。しかし、現実の世界ではどうでしょう?何らかの助けが必要な可能性が高い。

アコースティック・ギターのようなオーガニックな楽器のコツは、少ない方がいいということだ。もちろん、自然な状態を保ちたいのであればの話ですが。過剰なイコライジングは、アコースティック・ギターの生命を吸い取り、不自然な音や加工された音にしてしまいます。

しかし、正しい使い方をすれば、EQはあなたの強い味方になります。アコースティック・ギターは、ブーミーなローエンドや箱鳴りするミッドエンド、キツいトップエンドなど、さまざまな小さな問題を抱えがちで、ミックスに合わせるのが難しくなります。

ゴールは、まったく新しいアコースティック・サウンドを作り上げることではなく、不要なものを一掃し、すでに素晴らしいものを強化することです。それでは、EQの正しい使い方についてお話ししましょう。

アコースティック・ギターの音域について

一般的なアコースティック・ギターの標準チューニングでは、低音E弦のE2(82Hz)から、指板上で最も高い基音である約1.2kHzに及ぶ。

ということは、80Hzのハイパスフィルターをかけ、1.2kHz以上をすべてロールオフして終わりにすればいいということだろうか?そうではない!

アコースティック・ギターは倍音に富んでいるため、そのキャラクターは基本周波数以外にも広がります。また、ほとんどのアコースティック・ギターはマイクを使って録音されるため、部屋の音やマイクの周波数特性など、演奏を生き生きと感じさせる小さなニュアンスも捉えることができます。

もし素晴らしいサウンドの部屋があるのなら、なぜ積極的なフィルタリングで自然な空間を削ぎ落としたいと思うだろうか?

さて、DIされたアコースティック・ギターを扱う場合、話はまったく違ってきます。DIシグナルはハイエンドの情報が多い傾向があり、時には多すぎるため、サウンドがもろくなったり、不自然になったりします。そこでEQを使うことで、状況をスムーズにし、ミックスに暖かみを取り戻すことができます。

だから、カットやブーストを始める前に、実際に何に取り組んでいるのかを考えるのがいい。

ミックスでアコースティック・ギターをEQする方法

では、実際にアコースティック・ギターをミックスする場合、どのようにEQをかければいいのだろうか?超ロー・エンドをハイ・パスして、ハイ・シェルフ・トップを追加して終わり?爆弾の信管を抜くように、外科的に中音域を削り取るのか?プリセットをかけて最善を望むのか?

実際のところ、アコースティック・ギターのEQに唯一の方法はありません。レコーディング、演奏者、マイク、部屋、曲、そしてミックスで起こっている他のすべてによって、適切な方法は異なります。まばらなアレンジの中で繊細な指弾きのパートと、フルバンドの下で大きくかき鳴らされるカントリーのリズム・トラックとでは、全く異なるアプローチが必要だ。

アコースティック・ギターの理想的な音色とは?

完璧なアコースティック・ギターの音色とはどんなものだろう?それは...人それぞれだ。暖かくてメロウなナイロン弦のこと?明るくてパンチのあるスチール弦?部屋いっぱいに響く大きなボディのドレッドノートか、それとももっと親密なサウンドのコンパクトなパーラー・ギターか?

アコースティック・ギターには様々な形やサイズがあり、それぞれに個性があります。グランド・オーディトリアム・ギターであれば、中音域が強調されたバランスの良いトーンが得られるかもしれませんし、ジャンボ・モデルであれば、より低音とパワーが感じられるでしょう。使用されている木材も大きな役割を果たします。スプルース・トップは生き生きとしたブライトなサウンドになり、マホガニーはウォームでフォーカスされたサウンドになります。

そのため、アコースティック・ギターのイコライジングに万能なアプローチはありません。ブライトなサウンドのTaylorアコースティック・ギターには高域の調整が必要かもしれませんし、ダークなMartinには少し持ち上げが必要かもしれません。ゴールは、アコースティック・ギターを特定のサウンドにすることではありません。すでにそこにあるものを引き立てるのです。

アコースティック・ギターはどのように録音されたのか?

EQセッティングに手を出す前に、アコースティック・ギターはどのように録音されたのか?それだけですべてが変わるからだ。

部屋の中でマイクを使って録音されたものであれば、部屋そのものが音の大きな部分を占めている。マイクのセットアップがうまくいっている空間は、奥行きや暖かさ、自然な響きをとらえることができます。しかし、部屋が狭かったり、箱型だったり、何も処理されていなかったりすると、奇妙な反射音やブーミーな低音域が発生し、クリーンアップが必要になるかもしれません。

一方、アコースティック・ギターをDIして作業する場合は、まったく別物だ。DIシグナルは、特にインターフェイスに直接接続した場合、不自然なほどブライトで薄く、プラスチッキーなサウンドになりがちです。それは、ギターの自然なボディではなく、生のピエゾやピックアップの信号を聴いているからです。このような場合、EQを使用することで、ハーシュネスを抑え、自然なキャラクターを取り戻すことができます。

アコースティック・ギターはどのように演奏されたか?

ギターがどのように演奏されたかは、どのように録音されたかと同じくらい重要だ。ソフトに指弾きされたパートは、アグレッシブにかき鳴らされたリズム・トラックと同じEQの動きは必要ないだろう。

フィンガーピッキングでは高域のディテールが強調される傾向があり、適切にバランスが取れていないと、時に薄っぺらでもろいサウンドになることがある。中音に暖かみを加えながら、ハイエンドのハーシュネスを抑えて、ふくよかさを保つ必要があるかもしれません。

また、パーカッシブな演奏では、まったく新しいトランジェントが加わる。

他に何が起きているのか?

アコースティック・ギターを完璧にEQできても、それが他のものと合わなければ意味がない。ミキシングとは、楽器を単独で素晴らしい音にすることではありません。楽器同士を調和させることなんだ。

まず、アレンジの密度は?アコースティック・ギター1本とヴォーカルだけであれば、フルでナチュラルなサウンドを保ち、ギターがより多くのスペースを占めるようにした方がいいでしょう。しかし、複数のアコースティック楽器、エレクトリック・ギター、アコースティック・ベース、キック・ドラム、スネア、シンセなどを扱う場合は、すべての楽器のために周波数帯域を確保する必要があるかもしれません。

また、アコースティック・ギターのパートはいくつありますか?もし1本だけなら、周波数帯域のバランスと自然さを保ちたいだろう。しかし、いくつかのレイヤーがある場合は、すべてのレイヤーがうまく調和していなければなりません。あるパートはもう少しボディが必要かもしれないし、別のパートは明るくする必要があるかもしれない。

最大の間違いは、真空状態でEQをかけることだ。トラックをソロにして、"完璧 "に聞こえるまで微調整しても、すべてが一緒に演奏されたときにしっくりこなければ何の意味もない。

それを念頭に置いて、実際のミックスでアコースティック・ギターをEQ処理する方法と、どのようなEQ設定を探すべきかについて見てみましょう。

アコースティック・ギターで考慮すべき周波数帯域とEQ設定

ハイパスフィルター

特に、アコースティックギターがローエンドを多用する楽器の邪魔にならないようにする必要がある場合、ハイパスフィルターは忙しいミックスの強い味方になります。ミックスがすでにローエンドのエネルギーで満たされている場合、アコースティックギターのローエンドをロールオフすることで、物事をすっきりさせ、すべてをうまくまとめることができます。

レコーディングに不要なゴロゴロ音やマイクスタンドの振動、不要なノイズの処理がある場合にも便利です。穏やかなハイパスフィルターは、音の良い部分に影響を与えることなく、不要なものを取り除くことができます。

しかし、気が狂って150Hz以下をすべてカットし始める前に、作業中のミックスでアコースティックがどれだけ重要かを考えてみてください。フォーク、シンガーソングライター、ソロのアコースティック・パフォーマンスでは、ギターのローエンドは暖かさと深みの一部なので、それを削ぎ落としたくありません。ギターがトラックのリズムとボディを担っている場合は、ハイパスの必要はないかもしれません。

フルミックスを聴きながらフィルターをゆっくり上げていくのが良い方法です。50~80Hzあたりから始めて、ローエンドが引き締まるのがわかるまで徐々に上げていきます。ミックスの密度が高ければ、120Hzや150Hzまで上げてもいいかもしれませんが、アコースティックが前面に出ている場合は、低めにしておく(あるいは完全にスキップする)方がよいでしょう。

身体、暖かさ、そして泥

ここが厄介なところだ。ローミッドは通常100 Hzから400 Hzの間です。この帯域はアコースティック・ギターのボディ感やウォームさを生み出す場所ですが、音を溜め込みすぎると濁ったり箱鳴りしたりする場所でもあります。

この音域がどのように作用するかは、ギター本体とその録音方法に完全に依存する。大きなボディのドレッドノート?おそらく、自然なローエンドのウォームさがあります。小さなパーラー・ギター?この領域は軽いでしょう。マイクの位置、部屋の反射、弦をどれだけ強く弾いたかなど、すべてがこの音域に影響します。

だから、"常に250Hzでカットしろ "とか、"常に180Hzでブーストしろ "とは言わない。魔法の数字なんてないんだ。ミックスに必要なものを聴けばいい。

もっと暖かさとふくよかさが必要ですか?150~300Hzのどこかで緩やかにブーストしてみてください。

濁りや箱鳴りを感じますか?200-350 Hz付近でQの狭い小さなカットをかけると、薄っぺらい音にならずにすっきりさせることができます。

クラリティ

クラリティとは、アコースティック・ギターの音が鈍ったり、こもったり、ミックスの中に紛れ込んだりしないようにするものだ。私にとっては、3~4kHzの帯域がそれにあたります。ほとんどのアコースティック・ギターのスイート・スポットで、ストラミングやフィンガーピッキングのアタックが通り抜け、それぞれの音を際立たせます。

アコースティック・ギターが少し埋もれているように感じられる場合、ここで少しブーストすると、ギターが前に出て、より明瞭になります。ただ、ブーストをかけすぎると、特にブライト・ピックや軽いゲージの弦を使用している場合、音が荒くなったり、突き刺さったりすることがあるので注意が必要です。

このエリアでブーストをかける場合、私は超狭いQよりも広いQを好む。中心周波数を取り囲む周波数を少し持ち上げて、よりスムーズにブレンドできるようにしたいのです。

トップエンド

アコースティック・ギターの輝きとパーカッシブさは、通常10kHz以上の帯域に宿ります。空気のような煌めき、弦のディテール、ピックや爪で弦を弾いたときの繊細なアタックなどがこの帯域で得られます。

アコースティック・ギターがミックスから抜けていない場合、この音域を緩やかにブーストすることで、ミッドレンジをアグレッシブにしすぎることなく、輝きと存在感を加えることができます。ダークなマイクで録音されたギターや、ブライトネスを失った古い弦で演奏されたギターには特に有効です。

ポップスやロックのミックスでは、アコースティック・ギターはメロディックな楽器としてよりも、パーカッシブな要素として使われることが多い。打ち込みのアコースティック・ギターがフル・バンドの後ろでエネルギーとリズムを加える方法を考えてみよう。必ずしもコード情報が必要なわけではなく、弦楽器の歯切れの良いアタックがリズムを後押しするのです。

この種のミックスでトップエンドをブーストする場合、通常はブライトネスとテクスチャーを求める。

ローパス

最後に、私は20kHz付近の極端な高域を少しロールオフして、トップエンドを少し整えるのが好きだ。これはギターのトーンを顕著に変えるのではなく、ヘッドルームを作り、特に忙しいミックスでトップエンドが乱雑にならないようにします。

ローパスフィルターを設定するときは、ギターをソロにしてカットオフをゆっくり下げていき、違いが聞こえ始めるポイントを探します。それから少し戻す。その目的は、明るさや空気感を殺すことではなく、音にはあまり貢献しないが場所を取る不要な超高域をカットすることだ。

ほんの些細なことのように思えるかもしれませんが、何十ものトラックを扱っていると、こうした微妙なカットが積み重なります。フェーダー1つ触らなくても、ここが少しクリアになり、ここが少しハイエンドになるのを抑えれば、ミックスをクリーンでオープンに、そしてバランスよく保つ上で大きな違いが生まれます。

一般的なシェーピングにパラメトリックEQを使う

コントロールといえば、優れたパラメトリックEQに勝るものはありません。これらのEQは、周波数選択、ゲイン、帯域幅(Q)を完全にコントロールすることができ、必要なものを正確に調整することができます。幅広く音楽的なブーストを行うにせよ、外科的なカットを行うにせよ、優れたパラメトリックEQを使用すれば、変なアーチファクトやカラーを発生させることなく、アコースティック・ギター全体のトーンを形作ることができます。

それが次のポイントにつながる。"透明性 "についてだ。キャラクターやサチュレーションを加えるアナログ・スタイルのEQとは異なり、パラメトリックEQはほとんど目立たないので、ギターの自然なトーンに影響を与えることなく変化を加えることができます。

また、問題のある周波数を極めて正確に狙い撃ちする力も与えてくれます。耳障りな共振や厳しいピークがあれば、超狭いQを使って、他のものに触れることなく、それを切り取ることができる。

これは特に、アコースティック・ギターをミックスから外してしまうような、箱鳴りするローミッドやきついアッパーミッドを調整するのに有効だ。

最近のパラメトリックEQの多くにはダイナミック機能も搭載されており、静的なカットを適用するのではなく、問題になったときだけ周波数をカットするという、マルチバンド・コンプレッサーのような使い方ができる。これは、ブーミーなロー・エンドが特定のコードにのみ炸裂したり、ラウドなセクションで攻撃的になる厳しいピック・アタックなどをコントロールするのに非常に有効です。

最高のパラメトリックEQプラグインをお探しなら、ここでは一貫して仕事をこなすものをいくつか紹介しよう:

- FabFilter Pro-Q3- 私の個人的なお気に入りで、最も多機能でトランスペアレントなEQのひとつ。パワフルなダイナミック機能も豊富で、インターフェイスも使いやすい。

- DMG Audio Equilibrium- 細部までカスタマイズ可能なEQ。

アナログEQで個性を出す

パラメトリックEQは完全なコントロールと精度を提供しますが、時には外科的なEQを必要としないこともあります。アナログ・スタイルのEQの出番です。

もしあなたが、50年代、60年代、70年代のレコードがなぜ暖かく、豊かで、少し硬質なサウンドなのか不思議に思ったことがあるとしたら、その大部分は、それらのセッションで使用されたEQに起因している。クラシックなアナログ・イコライザーは、色彩、彩度、そしてある種の "のり "を加え、すべてをより生き生きと感じさせる。Pultecの絹のようなトップエンドであれ、Neveのパンチのあるミッドレンジであれ、これらのEQはクリーンなデジタル処理では再現するのが難しい特別なものだ。

だから私は、アナログ・スタイルのEQをいくつか常備しておくことを勧めている。たとえパラメトリックEQでほとんどのシェイピングを行ったとしても、アナログ・エミュレーションは、アコースティック・ギターを良い音から レコードのような音にする深み、暖かさ、個性をもたらすことができる。

アコースティック・ギター用に私がよく使っているアナログ・スタイルのEQプラグインをいくつか紹介しよう:

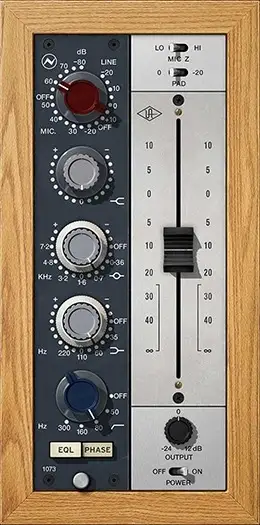

UAD Neve1073

UAD Neve 1073は、レコーディングの歴史において最も伝説的なギアの1つである、クラシックなNeve 1073プリアンプとEQモジュールをモデルにしています。これは70年代初期から数え切れないほどのレコードで使用されてきました。

EQセクションは、3つのバンドとハイパス・フィルターというシンプルかつパワフルなものだ:

シルキーで音楽的なトップエンドを実現する固定ハイシェルフ(12 kHz)、周波数を選択できるミッドバンド(360 Hzから7.2 kHz)、ローシェルフ(35、60、110、220 Hz)、そして不要な雑音を取り除くのに最適なハイパスフィルター(50-300 Hz)が用意されている。

Neve 1073 をアコースティック・ギターに使用する場合、自然で音楽的なトーン を形成するのに役立ついくつかのポイントがあります。1.6 kHzから3.2 kHzの帯域(+2 dBから+4 dB程度)を緩やかにブーストすると、ミックスの中で音を前に出すことができます。サウンドが少し濁っていたり、箱鳴りしている場合は、360~700 Hzあたりを少しカットするのが好きです(約-2~-3 dB)。

それから、空気感と輝きを加えるために、12kHzのハイシェルフ・ブースト(+2dB程度)をかけると、きつい音にならずにトップエンドを明るくすることができる。作業中のミックスに必要であれば、100Hz付近のハイパスフィルターもかける。

アクースティカ・パープル 3.5

Pultec EQP-1Aは、これまでに作られた中で最もマジカルなEQの1つです。フリートウッド・マックの『Rumours』の暖かく豊かなストラミングから、ジェームス・テイラーやサイモン&ガーファンクルのきらめくアコースティック・トーンまで、数え切れないほどの象徴的なアコースティック・ギター・トラックで使用されています。

アビーロード、サンセット・サウンド、キャピトル・スタジオといった伝説的なスタジオにはプルテクが多く使われ、多くの意味で60年代と70年代のサウンドを形作った。

Pultecのエミュレーションは数多く存在しますが、Acustica AudioのPurple 3.5は、オリジナルのハードウェアを最も忠実に、かつ詳細に再現しています。EQカーブだけでなく、サチュレーション、ハーモニクス、深みなど、オリジナルがこれほど人気を博した理由も捉えている。

外科的なEQではないので、タイトで正確なカットを求める人には向かない。しかし、自然で音楽的な感じで重みや暖かみ、輝きを加えたいのであれば、このツールに勝るものはありません。

Pultecのデザインで最もクールなクセの1つは、同じ周波数をブーストとカットを同時に行えることです。直感に反するように聞こえるかもしれませんが、このトリックにより、ブーストされた周波数のすぐ上に微妙なディップが生まれ、アコースティック・ギターがよりふくよかで明瞭に感じられるようになります。

60年代や70年代のエンジニアの中には、PultecにEQを完全にオフにして楽器を通した人もいた。それくらい、このアンプはヴァイブスをもたらしてくれる。アコースティック・ギターのEQを大きく動かさなくても、Acustica Purple 3.5を通すだけで、微妙な深みとキャラクターが加わります。

スレート・デジタルFG-Aヴィンテージ

フリートウッド・マックについてはすでに触れたが、このバンドは僕が最も好きなアコースティック・ギターのトーンを持っているからだ。レコーディングはAPIコンソールで行われ、API 550AチャンネルEQが付属している。

ケン・カイラットとリンゼー・バッキンガムが『Rumours』のアコースティック・ギターのサウンドに大きく関わっているのは確かだが、API EQも大きな影響を与えたことは間違いない。

Pultecのように、API EQのエミュレーションは何百種類もあり、その中から選ぶことができるが、あえてお気に入りを選ぶとすれば、Slate Digital FG-A Vintage EQだろう。

API 550Aの完全なディスクリート回路を完璧にエミュレートしており、市販されているアナログEQの中で最も音楽的なサウンドを実現しています。多くの点で、APIはイギリスのNeve 1073サウンドのアメリカ版と言えるでしょう。

API 550のローミッド、特に200Hz付近のウォームさが本当に気に入っている。中低域のブーストが必要なら、API 550が最適だ。

ミッドレンジに関しては、僕はアコースティック・ギター用のAPIの5kHzの大ファンなんだ。2dBくらいかな。

最後に、輝きが必要なときはいつでも、10kHz付近の高周波を弄ることにしている。

サウンドトイズ Sie-Q

アコースティック・ギターのEQを素早く簡単に使いたい時もあるでしょう。そこでSoundtoys Sie-Qイコライザーの出番だ。私は通常、アコースティック・ギターのサウンドに大まかな音色の変化を加えたいときに、このイコライザーを使います。

Sie-Qは、1960年代にドイツ人によって発明された放送用EQ、シーメンスW295bをモデルにしている。私は通常、ハイ・フィルターを使ってハイエンドのハーシュネスを抑えたり、アコースティック・ギターのトラックが暗すぎる場合にオープンにしたりしている。

このアコースティック・ギター用EQで気に入っているのは、カーブが非常に音楽的なサウンドなので、ブーストをかなり強引にかけることができる点だ。特に複数のアコースティック・ギターを使ったバスでは、最後の仕上げに最適だ。

最終的な感想 - 完璧なアコースティック・ギター・トラックを得るために

アコースティック・ギターのEQを学ぶのは、思っているほど難しいことではない。

アコースティック・ギターをミックスする場合、最初に考えるべきはその周りのミックスだ。

アコースティック・ギターを主役にするのであれば、そのままでいいかもしれません。しかし、ベースギター、エレキギター、鍵盤、ボーカルなど、他の楽器を大量にミックスする場合は、他の楽器のために周波数スペースを確保する必要があるかもしれません。

いつものことだが、自分の耳を信じて、ミックスに導いてもらおう!