ミックスでサブ・ベースを正しく出すのは、バランスを取ることだ。多すぎると誰かの車のスピーカーが吹っ飛んでしまうかもしれないし、少なすぎるとトラックがインパクトを失ってしまう。ミックスの中で最もパワフルな要素の1つですが、コントロールが最も難しい要素の1つでもあります。

サブベースをミックスするのが少し面倒なのは、聴覚よりも感覚を重視するからだ。周波数スペクトルの最下部に位置し、そのエネルギーは硬い素材を通過するため、実際に低音そのものを聴く前にトランクのガタつきが聴こえてしまう場合があるのだ。

これが適切に調整されていれば、トラックに重みと奥行きを与え、他のすべてを支える土台として機能します。しかし、これがずれていると、ミックスが濁ったり、弱くなったり、あるいは単に圧倒されてしまうこともあります。

このガイドでは、サブ・ベースのEQのかけ方について説明します。さらに、ローエンドのサウンドを雑にすることなくパワフルにするためのヒントもいくつか紹介します。

サブベースとは?

サブ・ベースは周波数スペクトルの最下部に位置し、20Hz(人間の可聴域の最低点)付近から始まり、約60Hzまで続く。この周波数帯域は、より身体的な体験を提供する。クラブで感じるような深くて胸をかきむしるようなドーンという音や、車の中で808が鳴るような音だ。

参考までに、標準的なベース・ギターの最低音(ローE)は約41Hzである。ピアノはもっと低く、最低のAは27.5Hzに当たる。しかし、20Hz以下は低周波音の領域に入る。これは、人間には聞こえないほど低い周波数である(象やクジラには聞こえるが)。

サブ・ベースの課題は、ほとんどの民生用スピーカーがそれを処理できるように作られていないことだ。サブ・ベースの音を本当に聴きたいのであれば、しっかりとしたサブウーファーか、十分な低域の伸びのあるヘッドフォンが必要だ。そうでなければ、推測することになりかねないし、サブ・ベースのミキシングに関しては、推測は危険なゲームだ。

サブ・ベースのEQ方法

まず最初に、サブウーファーを持っていなくてもストレスはありません。しっかりとしたスタジオ用ヘッドフォンがあれば大丈夫です。Beyerdynamic DT 770 ProsやAudio-Technica ATH-M50xsはしっかりとした低音域のレスポンスがあり、低音域で何が起きているのかを明確に把握することができます。

ヤマハのHS8やKRKのRokit 8のような人気のあるスタジオ・モニターでも、周波数特性は40Hz程度まであり、十分な基準点となります。

とはいえ、サブ・ベースについて絶対的な自信を持つ最善の方法は、スペクトラム・アナライザーを使うことです。これらのツールは、ミックスの周波数コンテンツを視覚的に表現してくれるので、自分が聞いたと思う音だけに頼ることはありません。

Voxengo SPANのスペクトラム・アナライザーは、サブ・レンジにどれだけのエネルギーがあるのか、そしてそれがミックスの他の部分とうまく調和しているのかを正確に把握することができます。しかも完全無料です!

いい音を出すといえば、他の楽器が邪魔をしていると、サブ・ベースがきれいに聞こえません。サブ・レンジで鳴らす必要のないもの(ギター、ボーカル、ドラムの一部など)はハイパスして、不要な響きを加えないようにしましょう。

ベース以外の楽器の80-100Hz以下をすべてカットするのが良い出発点です。こうすることで、ロー・エンドをタイトに保ち、実際のサブ・ベース・トラックを曇らせることなく呼吸させることができる。

ハイパス・フィルターで超低域を取り除く

直感に反すると思われるかもしれませんが、サブ・ベースの響きを強くする最善の方法のひとつは、ほんの少しハイパスすることです。20Hz以下はほとんど聴こえず、ヘッドルームを食いつぶすだけなので、緩やかなハイパス・フィルターで超低域をロールオフすることで、ミックスをよりクリーンでタイトに保つことができます。ちょっとしたことで大きな違いが生まれます。

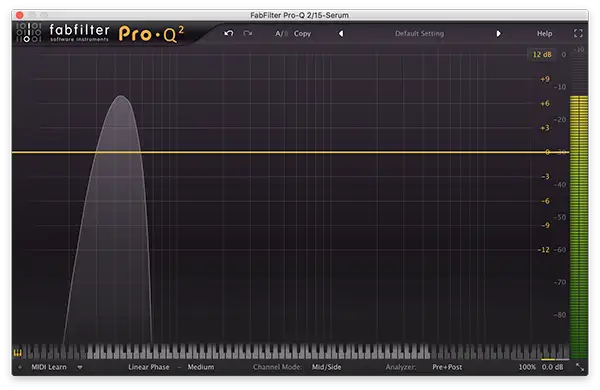

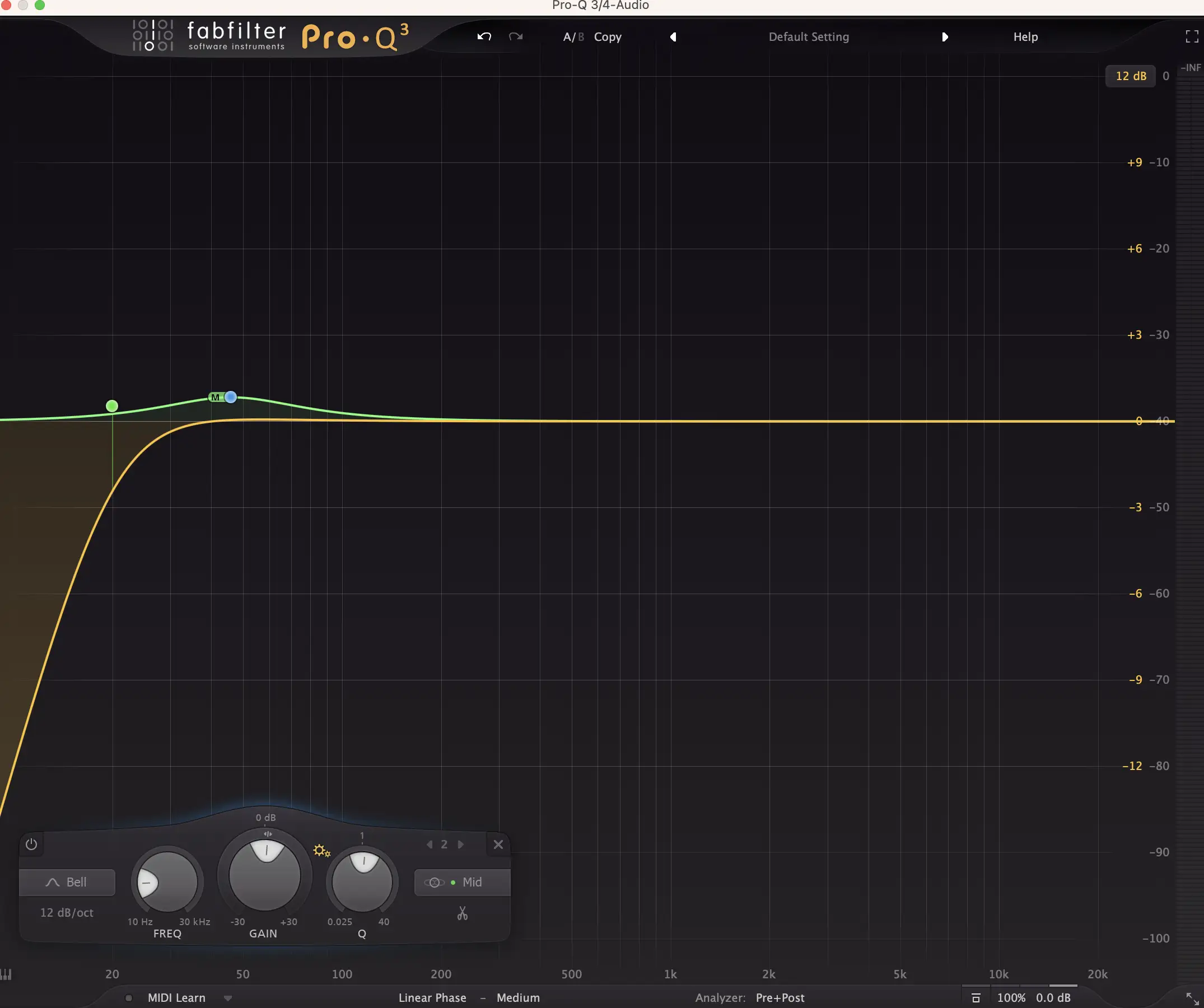

超低域のサブ周波数をハイパスした後、ミッドサイドEQの中域を使って サブベースの重さをシェイプすることができます。適度なQ値で 20-60Hzの間を数dBブーストし、重要な部分にエネルギーを加えるのが良い方法です。

ひとつ重要なのは、このような調整をするときは、必ずリニアフェーズのEQを使うことです。通常のEQでは位相が狂ってしまい、低域の振幅が予測不可能に変化してしまうことがあります。

FabFilter Pro-Q3は、素晴らしいリニアフェーズモードがあり、変なアーチファクトを発生させることなく正確な調整を簡単に行えるので、私がよく使う選択肢の1つだ。

ローパスフィルターでトップエンドを削る

極端な低域をカットすることでミックスがすっきりするように、サブベースのトップエンドをローパスフィルターすることでも大きな違いが生まれます。例えば、サブ・ベース・ギターの周波数がミッドレンジまで上がってくると、そのスペースが必要な他の楽器とぶつかってしまいます。

ローパス・フィルターは、ベース・ギターをミックスの最下部に位置させるのに役立ちます。

ベースを2つのパートに分け、超低域と中域を別々にミックスすれば、サブ周波数に余計な倍音は必要ありません。80~100Hzあたりをロールオフすると、不要な周波数が混濁するのを防ぐことができます。そうすることで、ローエンドのフォーカスが保たれ、ミックスの明瞭度を高めるべき楽器とサブが競合するのを防ぐことができます。

ここでの目標は単純で、サブ・ベースが他のすべての邪魔をすることなく、サブ・ベースが得意とすることをさせることだ。

サブ・ベースに関するその他のヒント

サチュレーションとディストーション

サチュレーションは、サブ・ベースを目立たせる強力な方法です。倍音を加えることで、ローエンドに存在感を与え、重低音をうまく扱えないスピーカーでも拾いやすくなります。

音を飽和させるということは、高調波成分を追加するということであり、基本的にはサブ・ベースに高音域の質感を与えるということです。これにより、超低域をうまく再生できない小型スピーカーでも聞きやすくなります。サブ・ベースの上部に軽いタッチでサチュレーションをかけると、実際に音を大きくすることなく、ミックスをカットすることができます。

とはいえ、極端な低域はクリーンに保ちましょう。超低域を歪ませすぎると、タイトでコントロールされたローエンドが贅肉の塊になってしまう危険性があります。良いアプローチは、FabFilterのSaturnやSaturn 2のようなマルチバンド・サチュレーターを使い、50Hz以下はそのままに、高音域/中音域に暖かみを加えることです。そうすれば、どのようなシステムでも聴くことができる十分なプレゼンスと、ソリッドでクリーンなサブのエネルギーという、両方の長所を得ることができる。

サブハーモニック・ジェネレーション

サブ・ベースが深くパワフルなボトム・エンドに欠けている場合、サブ・ハーモニック・ジェネレーターがまさに必要かもしれません。これらのツールは、元の周波数より下にさらに倍音を発生させることで、自然なサブが十分でない楽器にローエンドの深みを加えることができます。

実際に音量を上げることなく、人為的に低域を増強していると考えてください。

WavesのSubmarineはそのためのお気に入りのツールのひとつだ。サブハーモニクスを発生させ、低音に重みを与えます。

重要なのは、サブハーモニックを控えめにすることだ。

ミックス・イン・モノ

必ずしも厳密なルールではありませんが、サブ周波数はモノラルでミックスするのが一般的です。ローエンドの周波数は波長が広いため、ステレオ・フィールドでパンすると位相のキャンセルを引き起こす可能性があります。

基本的に、サブ・ベースが広がりすぎていると、特定の周波数が互いに打ち消し合い、ロー・エンドが弱くなったり、システムによっては存在しなくなったりする。

サブ・ベースをモノラルにすることで、どのようなスピーカーやセットアップでトラックを再生しても、最深部の周波数がしっかりと強く保たれます。よりタイトでフォーカスされたローエンドを得ることができ、異なる環境でもうまく機能します。

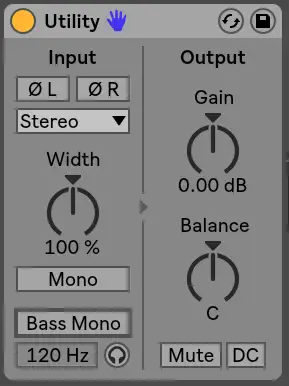

サブをモノラルでミックスするのはとても簡単です。ほとんどのDAWでは、モノラル・プラグインを挿入するか、ステレオ幅ツールを使ってステレオ・フィールドをモノラルに折りたたむことができます。実際、AbletonのUtilityには "Bass Mono "ボタンがあり、モノラルにしたい周波数帯域を調整できます。

ダイナミックEQの使用

ダイナミックEQは、サブ周波数がミックスの中でどのように振る舞うかをよりコントロールする必要がある場合、非常に強力です。静的な通常のEQとは異なり、ダイナミックEQは信号のレベルに基づいてEQバンドを調整します。このため、ローエンドのパワーや存在感を犠牲にすることなく、時にミックスを圧倒するブーミーなサブ周波数やレゾナントなサブ周波数を調整するのに最適です。

リファレンス・トラックを使う

サブ・ベースがミックスのどの位置にあるべきか迷ったとき、リファレンス・トラックがあれば救われます。リファレンス・トラックは、プロのミックスでロー・エンドがどのように聞こえるべきかを知るのに役立ち、あなたのトラックを比較するベンチマークを与えてくれます。

最終的な感想

サブ・ベースEQでは、より少ないことがより多くなることが多い。覚えておくべき重要なことは、低音域はそれほど多くの処理を必要としないということです。実際、シンプルであればあるほどいい。EQでサウンドを整えることに集中し、必要であれば少しサチュレーションやハーモニクスを強調しますが、プラグインや微調整を入れすぎて、サブベース周波数を複雑にしすぎないようにしましょう。ローエンドはクリーンでパンチのある音に保ち、その音に任せましょう。

ミックス全体をまとめる前に、車、ヘッドフォン、スマートフォン、スタジオモニターなど、さまざまなシステムで必ずテストしてください。これは、サブ・ベースがあらゆるタイプのスピーカーでうまく変換されることを確認するために非常に重要です。スタジオでは同じように聴こえていても、電話のスピーカーや安物のイヤホンでは、低音がまったく違って聴こえるかもしれません。

結局のところ、サブ周波数に必要なのはバランスの良さだけです。これらのヒントを守り、シンプルなアプローチを心がけていれば、パワフルでクリア、そしてどこで演奏されてもヒットするようなローエンドを手に入れることができるでしょう。それでは、よいミキシングを!