どのようなミックスに取り組んでいても、私がよく追い求めるクオリティがいくつかある。これらの目標は、ジャンルに関係なくかなり一貫している。最もスムーズなジャズから最もハードなEDMまで、私が通常指針とする原則がいくつかある。例えば、"ローエンドをクリーンにする"、"音を接着させる "などだ。

しかし、メタル・ミュージック、特にモダン・メタルをミックスするときは、そのめまぐるしい速いテンポと緻密なアレンジで、プレイブックが変わってくる。基礎として伝統的なテクニックを使うことに変わりはないが、各レイヤーに要求される激しさは、より革新的なタッチを要求する。

今日は、メタル・ミュージックのミキシングについて、最初から最後まで徹底的に解説したいと思います。このガイドを読めば、あなたがメタル・ミックスに求めている明瞭さと攻撃性を得るために、他のガイドは必要なくなるだろう。

しかし、その前に重要な質問に答えたい。

金属のミキシングはなぜ難しいのか?

メタル・ミキシングのコツを紹介する新しいYouTube動画をコンスタントに見かけるようになった気がする。もちろん、ミキシングに苦労している人がいなければ、これほど人気にはならないだろう。

問題は、なぜ普通のポップミュージックをミックスするよりも難しいのかということだ。

密集した配置

現代のメタル・ミュージックは、複数のギター・トラック、ダブル・バス・ドラム、速いテンポで超歪んだリフなど、緻密で複雑なアレンジを用いることが多い。このような高密度なアレンジでは、各楽器の音が明瞭に聴こえるようにするのが難しくなり、大きなドロドロのボールになってしまいます。

さらに、ヘビーなディストーションはメタルの特徴となっている。私たちがよく知る、硬質でアグレッシブなギターやベースのトーンを得るために使うのだ。しかし、ディストーションの副作用として、倍音成分が増えることがあります。注意深く行わないと、混濁したミックスになり、異なるレイヤー間の輪郭が不明瞭になってしまいます。この微妙なバランスを見つけるのは、多くの初心者エンジニアが苦労するところです。

ヴォーカル・プレイスメント

メタル・ヴォーカルは様々だ。

ディオのようなクリーンな歌唱から、攻撃的な豚の鳴き声、うなり声、叫び声まで、すでに濃密なミックスの中でボーカルをどう配置するかを考えるのは難しいことだ。ボーカルがギターの壁に覆い隠されてしまうのは避けたいし、ポップ・ミックスのように楽器の上に乗ってしまうのも避けたい。

疲労

メタル音楽には容赦ないエネルギーがある。

しばらく同じブラストビートやクロマチックリフを聴いていると、気が重くなることがある。ローファイなR&Bトラックとは異なり、メタルの過酷な特性は長時間聴くことを難しくする。

肉体的な面だけでなく、メタルは攻撃的なテーマや感情的な激しさを扱うことが多い。曲によっては、序盤で疲労困憊しないよう、ミキサー側に深刻な心理的努力が要求される。適度な音量で聴き、こまめに休憩を取ることがカギとなる。

サンプルの使用

昔ながらのミキシング・エンジニアの多くは、メタル・ミキシングでドラム・サンプルを使うのは異端だと言うかもしれない。適切なレコーディングをして、EQとコンプレッションの使い方を知っていれば、ドラム・サンプルの補強は必要ないはずでしょう?

特に、音の悪い部屋で録音された、過度にダイナミックなドラムのミックスが送られてきた場合はそうとは限らない。

多くの点で、ドラム・サンプルの使用は、ポップ・ミックスでオート・チューンを使用するのと同じくらい一般的になっている。私たちの耳が、お気に入りのポップ・ソングで完璧なピッチを聴くことに慣れてしまったように、現代のメタル・ミックスにおける特徴的なパワーと正確さにも慣れてしまったのだ。

ドラム・サンプルを使うのが最短ルートということもある。

適切なサンプルを使用することで、ドラムのパワーとトラック全体の一貫性を高めることができ、各ヒットが前のヒットと同じだけのインパクトを与えることができます。特にメタル・ミックスでは、ギターやベースの密集した壁を切り裂くようなドラムが必要なため、その獰猛さを失うことなく、このような効果を発揮します。

バランスを取る

レコーディング・エンジニアが苦労して作り上げたものを消してしまえと言っているのではない。オリジナル・レコーディングには、そのトラック独自のサウンドと感情がある。それを完全にサンプルに置き換えてしまうと、他の人と同じようなドラムになってしまう。

オリジナルのドラム・サウンドと追加されたサンプルの適切なバランスを見つけることがここでの鍵だ。

私のゴールは、ドラムの音色を完全に置き換えるのではなく、自然なドラムの音色を補完し、強化することだ。

サードパーティーのサンプルを使うよりも、セッション中に録音したドラム・サンプルを加える方が、キットの音響特性に自然に溶け込んだ、よりまとまりのあるサウンドが得られるからです。もちろん、セッションで録音したサンプルがない場合は、キットのサウンドに近いサードパーティーのサンプルを厳選しても構いません。ただ、常にオープン・イヤーを心がけ、オリジナルのドラム・サウンドの完全性を維持する側に立ってください。

ドラム・サンプルをメタル・ミックスに統合するには、いくつかの方法があります。1つはサンプルの置き換えで、元のドラム演奏のトリガーを使ってサンプルをアクティブにする方法です。この方法は特に弱いヒットや一貫性のないヒットを補強するのに有効です。もう1つの方法はサンプルのブレンディングで、サンプルをオリジナルのヒットと一緒にミックスすることで、ナチュラルなドラムサウンドを完全に覆すことなく、重さとボディを加えることができます。

サンプルの統合方法

幸運なことに、このプロセスは以前よりも簡単になった。ドラムサンプルを追加するためのプラグインはたくさんあります。最も人気のある選択肢には、トリガーとブレンドに高い精度と柔軟性を提供するSlate DigitalのTriggerや、ミックスに合うように完全にカスタマイズできる高品質サンプルの豊富なライブラリを持つToontrackのSuperior Drummerなどがあります。

ほとんどのメタル・ミックス・エンジニアと同じように、ここ数年、私はSteven Slate Drumsをかなり気に入っている。メタル・プロダクションに簡単に組み込めるリアルなドラム・サウンドが欲しい時には最高だ。編集機能も素晴らしいし、サンプルを自分のミックスに完璧に合わせるのはいつも簡単だ。

メタル・ミキシングにおけるドラム・サンプルの使い方のニュアンスを探ってきたところで、メタル・ミキシング・プロセスの広い視野に目を向けてみよう。

金属混合プロセス

メタル・ミュージックのミキシングにおける戦いの半分は、ソースで適切なサウンドを得ることだ。しかし、サウンドが揃ったと感じたら、それらのサウンドをできる限り調和させる作業に取り掛かることができる。

1.位相と時間のアライメント

最初のステップは、すべての段階と時間を確認することだ。

このステップに注意しなければ、メタル・ミックスから望むパワーと透明感を得ることは不可能に近い。

キック・ドラム音源

異なるマイクや追加されたサンプルなど、キックドラムの複数のソースを扱う場合、それらが位相的にコヒーレントであることを確認したい。これは、各キックドラムソースの波形を、互いに打ち消し合うのではなく、補完し合うように揃えることを意味します。

簡単な方法のひとつは、DAWで波形を拡大し、ピークと谷ができるだけ一致するまでトラックのタイミングを手動で調整することです。そうすることで、組み合わせたサウンドのインパクトを最大化することができます。

また、低域やサブの周波数帯を支配するキック・ドラムのソースを1つ選び、両者の周波数がぶつからないようにすることをお勧めします。サブの周波数を1つのソースに任せることで、よりフォーカスされたインパクトのあるボトムエンドが得られ、ドラムキットやミックスの他の要素がそれぞれの周波数帯域に快適に収まることができます。

スネアトラック、オーバーヘッド、ルームマイク

スネアトラック、オーバーヘッド、ルームマイクにも同様の注意を払ってください。

スネアの場合は、クローズマイクと使用するサンプルの位相を合わせます。オーバーヘッドやルームマイクも、クローズマイクと位相が合っているか確認します。DAWのチャンネル・ストリップのフェイズ・スイッチを切り替え、どの位置がより充実したサウンドになるかを確認する必要があるかもしれません。

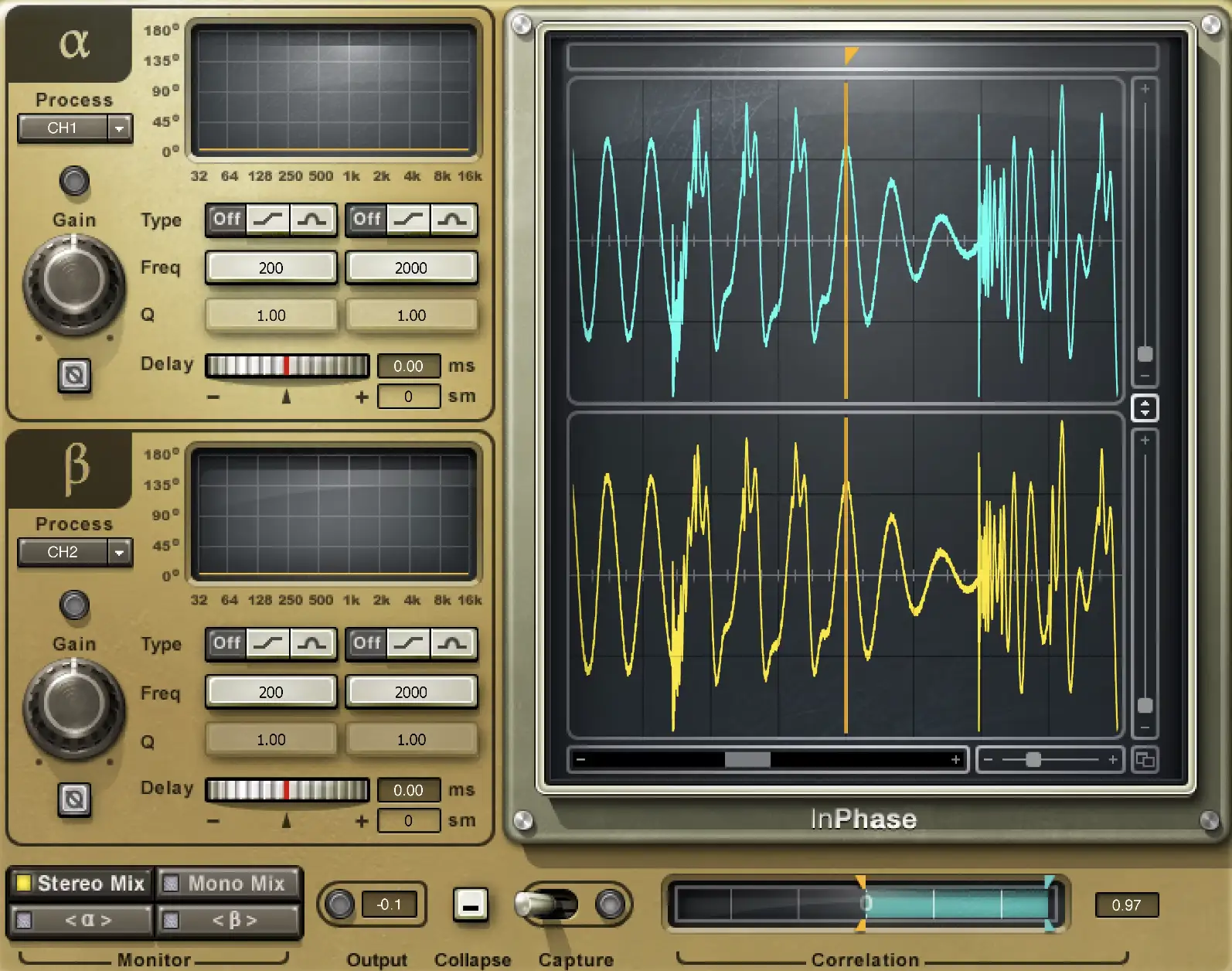

このプロセスをスピードアップしたい場合は、Sound Radix Auto-AlignやWaves In-Phaseなど、タイミングと位相を自動的に調整する自動アライメント・プラグインがたくさんあります。

ベースDIとアンプ・トラック

ベースのDI(ダイレクト・インジェクション)トラックと、マイクで録音したベースアンプ(ある場合)のトラックを合わせるのが、次の重要なステップです。

これらのトラックは、同じパフォーマンスを異なる方法でキャプチャしたものなので、それらを揃えることで、よりタイトでまとまりのあるベース・トーンが得られます。DIトラックの波形の初期トランジェントとアンプトラックの波形の初期トランジェントを合わせるだけで、補強することができます。

すべての楽器を時間内に揃える

もちろん、演奏の生命を吸い取ることなく、すべての楽器が互いにタイミングを合わせていることも確認したい。私が通常取るステップは以下の通りだ:

- リズムセクションから始め、まずドラムトラックを揃えます。ミックスの骨格となるトラックなので、グリッドが十分タイトで一貫性があることを確認したい。

- ベースをキックドラムに合わせる。この2つの相互作用がグルーヴを引き締める鍵になる。

- リズム・ギターとドラム・トラック、ベース・トラックのアライメントをチェックし、タイトさを確保するために必要な調整を行う。

- 最後に、追加楽器やボーカルが、確立されたリズムの土台とうまく調和するように調整する。

2.グループ分け

次に、ドラム、ギター、ボーカルなど、似たような楽器の複数のトラックを1つのバス・チャンネルにルーティングして、楽器をバスでグループ化するのが好きだ。

このアプローチは、複数のトラックを同時に処理することでミキシングのワークフローを効率化するだけでなく、よりまとまりのあるサウンドを実現するのに役立つ。楽器群全体にエフェクトやEQ、コンプレッションをかけることで、それらを接着させることができる。

さらに、ギターの壁に1つのEQを使うことで、個々のトラックにEQプラグインを大量に投入してすべて同じ設定にするよりもCPUを節約できる。

3.ボリュームバランス

ボリュームのバランスは、ミックスにおいて最も重要なポイントです。この部分が正しくなければ、EQやコンプレッション、エフェクトをいくらかけても意味がありません。

ボリューム・バランスの段階では、トラックの各要素がクリアに聴こえ(感じられ)、ミックスを圧迫することなく全体のインパクトに貢献していることを確認したい。私は通常、デジタル・クリッピングを防ぎ、最終的なマスタリング・プロセスのために十分なスペースを確保するために、このプロセスでは少なくとも6dBのヘッドルームを維持するという一般的なルールを守っています。

ドラムのバランス

タイトなドラム・サウンドはモダン・メタル・ミュージックの定番ですが、そのサウンドを得るためには、オーバーヘッドやルーム・マイクよりもドラム・スポット・マイクを優先するのが良いでしょう。このアプローチにより、個々のドラム・エレメントをより正確にコントロールすることができます。

キックとスネアから始めて、タムやシンバルを慎重にブレンドしていくといいだろう。ドラムのバランスの取り方は曲によって全く異なりますが、1つだけヒントをあげるとすれば、オーバーヘッドに注意することです。アマチュアのメタル・ミックスの多くが、ミックス・エンジニアがシンバルの位置を高くしすぎたために、キツく擦れた音になってしまっている。

ベースとギターのバランス

ベースとギターとドラムのバランスをとるのが次のステップだ。

ベースはキックドラムを補完し、低域を踏まずに埋めること。最終的にはEQとコンプレッションをかけるので、最初から完璧な音でなくても、あまり自分を責めないでください。

いつもはキックをソロにして、ベースギターのフェーダーを上げるんだ。それを聞けばわかるよ。

ギターに関しては、メタル音楽の主役であることが多い。ドラムやベースを支配することなく、クリアに切り抜けるようにしましょう。

ヴォーカルのバランス

ヴォーカル・レベルのバランスに関しては、スタイルや演奏のタイプによって大きく左右されるため、私が言えることはあまりありません。多くのアグレッシブなスタイルでは、ボーカルはミックスの中で目立つ位置にいる必要がありますが、メロディックなパートや雰囲気のあるパートでは、楽器の背景により溶け込むかもしれません。

私がミックスした多くのメタル・バンドは、ヴォーカルがミックスのもっと後ろに位置しているのが好きだ。デフトーンズはいつもそのことを思い起こさせる。チノは一貫して、ヴォーカルを目立たせるのではなく、楽器の演奏に溶け込ませるのが好きなんだ。

ここでの考え方は、特にギターやドラムに注意を向けさせたい場合、必ずしも明瞭度が最優先されるとは限らないということだ。

4.パン

さて、私はまだパンについて何も言っていないことに気づいてほしい。

というのも、私はモノラルでボリュームのバランスを取りたいからです。もちろん、パンニングを始めれば相対的なレベルは変わってくるが、私にとっては、モノラルで大まかなバランスが良いことを確認してから、他のことに集中する方が楽なんだ。

優れたパンニングは、広々としたミックスを作る上で重要な役割を果たします。特に密度の濃いミックスでは、パンニングがないと混雑したサウンドになりがちです。

私は通常、キック、スネア、ベース、リード・ヴォーカルを真ん中に置き、ギター、キーボード、バッキング・ヴォーカルを戦略的にステレオ・フィールド全体に広げてコントラストを作ることで、強力な中央の土台から始めたい。

ダブリングギターは左右に激しく動くことが多いが、よりインパクトのあるものにするため、コーラス中に少しパンして外側にオートメーションすることもある。

また、ドラムをどのように座らせたいか(ドラマーの視点か、観客の視点か)も考えておくとよいでしょう。

避けるべきパンニングの間違い

パンニングで避けるべき落とし穴がいくつかある。

まず、楽器を極端に左右にパンしすぎると、アンバランスなミックスになることがあります。

さらに、マイキングされたソースとDIされたソースを別々にパンしたときの位相関係を無視すると、音が弱くなったり、空洞になったりすることがあります。そのため、パンしたエレメントが消えたり、位相がずれたりしないように、モノラルでミックスを定期的にチェックすることをいつもお勧めしています。

また、ステレオ・フィールドの特定のエリアを詰め込みすぎないように注意してください。ギター・リフとピアノ・パートが同じ音域で演奏されている場合、互いに重なるのではなく、バランスを取るために互いに離してパンニングすることを検討してください。最終的には、EQをそれほど調整しなくても、クリアなサウンドを得ることができます。

5.EQ

EQは、ミキシング・プロセスの次のツールです。EQは、ミックス内の各トラックのトーンバランスを調整し、各トラックが互いに調和するようにします。

しかし、EQはミックスを向上させる大きな可能性を秘めている反面、EQを大切に扱わなければ、ミックスを破壊することも簡単です。

多くのミキシング・エンジニアは、周波数をカットする前にブーストする傾向がある。

もちろん、ブーストはキックのブーンという音やギターソロの存在感など、楽器の最高の特徴を際立たせることができるので、必要であれば素晴らしいものです。しかし、過度なブーストは、エレメントがスペースを奪い合う雑然としたミックスになりかねません。結局、泥臭く、メリハリのないミックスになってしまいます。

その代わりに、不要な周波数をカットしてサウンドをクリーンアップすることから始めましょう。このアプローチによって、大幅なブーストを必要とせず、よりクリアでバランスの取れたミックスになることが多いのには、いつも驚かされる。

もう一つのよくある間違いは、ソロでトラックのイコライジングに時間をかけすぎてしまうことだ。

これは問題のある周波数を特定するのに役立ちますが、トラックがミックスの中でどのように位置づけられるかについてのコンテキストを提供するものではありません。楽器やボーカルは、単体で聴くのと、他のエレメントとブレンドして聴くのとでは、大きく違って聴こえることがあります。

ミックス全体の中でEQを決定し、各調整がサウンド全体にプラスに働くようにすることが重要です。

フィルターの使用

ローエンドを正しくミックスすることは、メタル・ミュージックをミックスする上で最も難しいことのひとつだ。

ローエンドはトラックの重さとパワーを担っていますが、正しく管理されないと、濁ったはっきりしないミックスになってしまいます。マスキングは、ローエンドが貧弱になる最大の原因であることが多く、異なる楽器の周波数が重なって同じ音空間を乱雑にしてしまいます。

そこでハイパスフィルター(HPF)が活躍する。

ハイパス・フィルターを使えば、不要な低域を選択的に取り除くことができるので、ベースやキック・ドラムに必要なパンチを出すことができます。厳密なルールはありませんが、ここでは楽器別におすすめのハイパスフィルターをご紹介します:

- キック・ドラム:ブラスト・ビートがボトムで少しもたつくようなら、30~40Hzあたりから始めると、基本的なサウンドを失うことなくキックを引き締めることができる。

- ベース・ギター:30~50HzあたりにHPFをかけると、ボディを保ちながらランブルを取り除き、キックの邪魔にならないようにすることができる。

- スネアドラム:80〜100HzあたりからHPFをかける。ここでの目的は、希望する基本周波数以下の低域の響きを取り除くことだ。メタルでは、スネアの最も重要な部分はクラックだ。

- タム:タムのサイズやチューニングにもよるが、ラックタムなら80~120Hz、フロアタムなら60~100HzあたりのHPFが効果的だ。タムだけで演奏するようなフィルの場合は、HPFをオフにしてサブを一瞬戻すようなオートメーションも可能です。

- ハイハットとシンバル:200~300Hz付近でHPFをかけると、ブリードや低域ノイズを一掃できる。これらのエレメントにボディは必要ありません。

- オーバーヘッドマイク:HPFを300Hzか400Hzに設定するのは珍しいことではない。オーバーヘッドマイクは、シンバルの揺らぎやドラムの空間イメージを捉えることに集中すべきだ。私は通常、ライドの基本周波数がどの辺にあるかを観察するのが好きなので、それを超えてそのキャラクターを失わないようにする。

- ルームマイク:80~20HzのHPFをかけると、不要な低域のゴロつきをなくし、キット全体のサウンドを引き締めることができる。

- エレキギター:60~100Hz以下にフィルターをかけると、共振するローエンドのランブルやキャブのザワザワを取り除くことができるが、これはダウン・チューニングの度合いによって変化する。

- ボーカル:ほとんどのボーカルは、80Hz以下の音域は使い物になりません。そのため、80~100Hz付近のHPFは、明瞭さに不可欠でない撥音や低域の響きを除去するのに最適です。高音域の男声や女声の場合は、もっと高くしてもいいかもしれません。

一方、ローパスフィルター(LPF)は見落とされがちだが、同じくらい重要だ。私は通常、エレキ・ギターやベース・ギターにローパス・フィルターをかけて、トップエンドのノイズを取り除きます。例えばメタル・ギターには、低域と高域をロールオフした「カット・オフ・ザ・クラスト」EQをかけることが多い。

一般的に言えば

EQにアプローチする方法は無限にありますが、具体的な楽器を紹介する前に、あなたにとって役に立つかもしれないヒントをいくつか紹介したいと思います。

まず、複数の楽器で同じ周波数をブーストしたりカッ トしたりするのは避けましょう。そうすることで、ミックスの特定のエリアで周波数が上がったり、過度に間引かれたりして、楽器間の明瞭さや分離が失われることがあります。例えば、リズム・ギターとベース・ギターの両方のローミッドをブーストすると、どちらの楽器もはっきりしない、濁ったミックスになる可能性があります。

マスキングされている楽器の周波数をブーストするのではなく、他の楽器をマスキングしている楽器を減衰させるというのも効果的な戦略です。そうすることで、より自然でダイナミックなミックスに仕上がります。例えば、リズム・ギターがスネア・ドラムをマスキングしている場合、スネアのアッパーミッドをブーストするのではなく(そうすると音が荒くなったり不自然になったりします)、ギターのその周波数を少しカットしてみてください。この微妙な調整により、スネア本来の音色を変えることなく、スネアの存在感とインパクトを引き出すことができます。

最後に、ミラーEQの選択を試してみてください。つまり、異なる楽器のEQを補完的に調整して、パズルのピースのように組み合わせるのです。例えば、ベース・ギターの中低域をカットして濁りを消したなら、キック・ドラムの同じ周波数を少しブーストして、その周波数帯域のふくよかさを維持するといった具合です。

さまざまな楽器のイコライジング

前にも書いたように、EQには万能なアプローチはないんだ。すべての歪んだギターが同じ音ではないし、すべてのベースサウンドが同じローエンドやミッドレンジを持っているわけでもない。

この一般的なヒントを読んでいく中で、このことを心に留めておいてほしい。

キック・ドラム

重要なのは、ほとんどのキックのファンダメンタルは60~80Hzの間にあるということだ。

さらにパワーとウェイトが必要な場合は、そこでブーストすればいい。ただ、この領域で大きなブーストをかけると、特に速いダブルキックでブーミーなサウンドになってしまうので注意が必要です。

ビーターのアタックを強調し、"カチッ "という音を出すために、3~5kHzの間を少しブーストするのが好きなこともある。キックがブーミーすぎて明瞭さに欠けるように感じる場合は、250~400 Hz付近の周波数をカットすると、すっきりして中低域のギター・トーンの邪魔にならなくなります。

スネアドラム

メタル・ミュージックでは通常、短くてスナッピーなスネア・ドラムが求められます。ミックスに切れ味が足りない場合は、2~4kHz付近のアッパーミッドをブーストして、スネアのひびきを引き出します。一方、200 Hz付近を少しブーストすると、サウンドに厚みと重みが加わります。

もしスネアの音が少しきついようなら、1kHzあたりで少しカットできるところを探すことをお勧めする。

ハイハットとシンバル

ハイハットやシンバルの場合、メタル・ミックスにおけるゴールは、突き刺さったり圧倒されたりすることなく、全体のエネルギーを引き立てるような、クリスピーでエアリーな存在感だ。

ハイパスフィルターの後、6~10kHzを少しブーストすると、自然なシズルを引き出すことができます。音が薄かったり、キツかったりする場合は、2~4kHz付近のキツいレゾナンスをノッチアウトするとよいでしょう。さらに、シンバルやハットをボーカルの邪魔にならないようにします!

トムス

メタルでは、ドラマチックなフィルやトランジションにタムがよく使われる。私が一般的にタムに求めるものは2つあって、ローエンドのパンチとアタックの明瞭さだ。

80-100 Hz付近(特にフロアタム)でブーストをかけると基音が豊かになり、400-600 Hz付近で少しカットすると箱鳴りを抑えることができます。タムのアタックを3-5 kHz付近でブーストすると、ミックスを切り裂くのに役立ちます。

ベース・ギター

メタルにおけるベースの役割は、キックドラムとロックインし、強固な土台を提供することだ。

特にボトムエンドが足りないと感じる場合は、ベースの基音を補強するために80~100Hzあたりを少しブーストするのが好きです。また、200~250 Hz付近の濁りもカットします。

ギターの壁を通してベースの音がよく聞こえない場合は、700 Hzから1 kHzあたりを少しブーストし、トップエンドの歪みを加えると、ベースの指やピックの音が明瞭になります。

エレキ・ギター

メタル・ギターのEQのかけ方はさまざまだ。ソロ・リードと歪んだリズム・ギターは違うし、きらびやかでクリーンなアンビエント・パートも違う。

簡潔にするために、スレイヤーのレコードで聴けるような、ストレートでチャンキーなハイゲイン・メタル・ギターについて話そう。

メタル・ギターの音が濁っていると感じたら、300~400Hzあたりをカットし、もう少し明瞭さが必要だと感じたら、800Hzで前に出します。リード・ギターで、ミックス内のすべての楽器を突き抜けるようなアタリが必要な場合は、3kHzあたりを少しブーストする。

ヴォーカル

メタルにおけるヴォーカルも、小声のうなり声から高らかなメロディーまで、実にさまざまだ。

それぞれ、ミックスに適切に配置するために、それぞれに合わせたアプローチが必要だ。しかし、ボーカルに輝きを与えるために10kHz以上のハイエンド・ブーストを使いたくなるようなポップ・ミックスに比べ、私はメタルやロックをミックスするときはハイミッドに重点を置きたい。

2~5kHz付近をブーストすると、ボーカルに存在感とエネルギーを与えることができます。ただし、その付近のブーストがきつすぎるようであれば、代わりに200~300Hz付近を減衰させ、ボーカル全体の音量を上げるという方法もあります。

6.圧縮

コンプレッションは、多くの新人エンジニアにとって、聴き取りにくいという点で争点になることがある。

幸運なことに、メタルではコンプレッションをもう少しアグレッシブにかけることができ、ジャズやR&Bのミックスよりも繊細さが要求されない。

一貫性を保つために最も重要な要素は、ドラムだ。

ドラム・コンプレッション

キック・ドラムの場合、中程度から高めのレシオ(4:1から8:1程度)でゆっくりとしたアタックをかけると、最初のトランジェントを強調し、パンチと存在感を与えながら、ボディを圧縮することができます。スネアも同様のアプローチが必要な場合が多く、ドラムの自然な減衰を強調するためにリリース・タイムを考慮する必要があります。

タムは、やや低めのレシオ(3:1)とミディアム・アタック・タイムでコンプレッションすると、パフォーマンスをフラットにすることなく、ダイナミックなフィルを保つことができる。オーバーヘッドは、キットを接着させることに重点を置きたいので、一般的にあまりアグレッシブなコンプレッションは必要ありません。一方、ルームマイクを粉々にするのは、キットに生命を吹き込む素晴らしい方法なので、ご自由にどうぞ!

もちろん、この時点で並列圧縮を使うこともできるが、それについてはもう少し詳しく説明する。

低音コンプレッション

ベース・ギターをコンプレッションすることで、メタル・ミックスのロー・エンドを固定することができる。

私は2つのコンプレッサーを直列に使うのが好きで、微妙なダイナミック・コントロールとベース本来のトーンを保つことができる。1つ目のコンプレッサーは高いレシオ(約8:1)と速いアタックでピークを捉え、2つ目のコンプレッサーは低いレシオと遅いアタックで演奏全体を均一にします。

ヴォーカル・コンプレッション

特にボーカリストは音域を上下させるので、ボーカルはかなり広いダイナミックレンジを持つことができる。

ほとんどの場合、メタルボーカルはより高いコンプレッションレシオ(6:1以上)で、より安定したサウンドを得ることができます。速いアタックは、アグレッシブなパートを即座に落ち着かせ、中程度のリリースタイムは、コンプレッサーが演奏に合わせて呼吸するのを助けます。

7.リバーブとディレイ

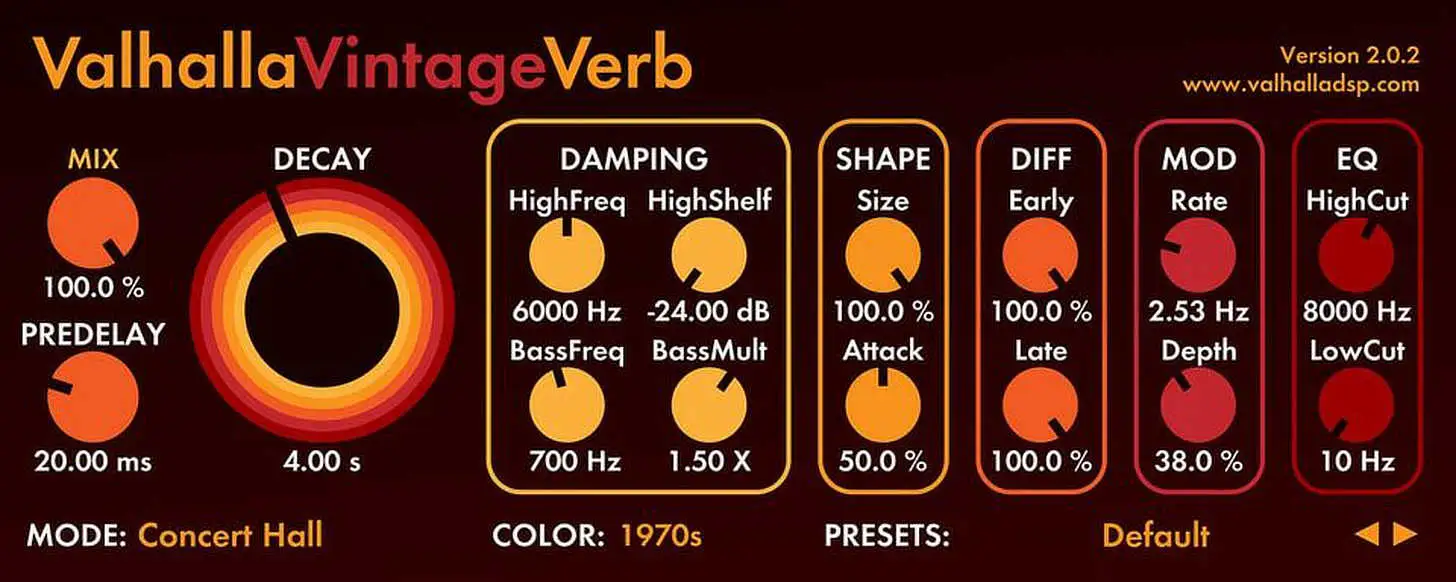

メタル音楽でリバーブを使うときは、控えめにアプローチしたい。

メタルの緻密なアレンジと速いテンポには、過剰なリバーブがもたらすウォッシュ感や濁りが入り込む余地はほとんどない。だからこそ、楽器やボーカルの自然なパワーを圧倒するのではなく、引き立てるために控えめに使うことを勧める。

プリディレイを設定したショート・プレートは、スネアやタムに最適で、アタックをぼかすことなくポップにするのに十分な空間拡張効果をもたらします。プリディレイを使用することで、リバーブ・エフェクトが効き始める前にドラムの最初のヒットがミックスをクリーンにカットし、パーカッシブなインパクトを犠牲にすることなく奥行きと立体感を加えることができます。

曲の中でリバーブが必要な場合は、ボーカルにもプレートが最適です(スラップ・ディレイやピンポン・ディレイを使うと、リバーブの濃密さがなくても空間感が得られることがあります)。何を選ぶにせよ、リターン・トラックでEQを使ってトーン・バランスを整え、不要な低域や高域を取り除くとよいでしょう。

他のほとんどの楽器については、リバーブの使用はかなり軽めに抑えることができます。例外として、リード・ギターのソロには大きめのホール・リバーブを控えめに使ったり、リズム・ギターにはタイトなルーム・リバーブを使ってまとまりを加えたりします。

メタル・ミキシングのヒント

ベースのスプリッティング

私にとって、メタル・ミュージックで適切なベース・サウンドを得るには、EQを使って高域と低域のチャンネルに分けることだ。これは、それぞれの周波数帯域を独立して処理するのに最適だ。

低域を分離することで、ベースのクリーンで土台となる鳴りと暖かさを維持し、濁ることなくしっかりとミックスを支えることができます。一方、高域のチャンネルでは、サチュレーションとディストーションをかけることで、ベースの硬質さとキャラクターを引き出し、どんなに密度の高いアレンジでも切り裂くことができます。

ハイパスとローパスの位置についてですが、私は通常、低音は150~250HzあたりでLPFをカットオフし、飽和低音は200~300HzあたりでHPFをカットオフするのが好きです。

エレキ・ギターのローミッドをコントロールする

マルチバンド・コンプレッサーを使ってエレキ・ギターの中低域、特にパーム・ミュートのセクションに磨きをかけるのは、メタルのミキシングにおける神聖なテクニックだ。

パーム・ミュートのリフはヘヴィ・ミュージックの定番だ。しかし、注意深く処理しないと、時に濁ったサウンドになったり、明瞭さに欠けることがあります。FabFilter MBのようなマルチバンド・コンプレッサーで特に低中域をターゲットにすることで、ギターがパーム・ミュート・セクションに当たるたびに周波数帯域が飛び出さないようにコントロールし、引き締めることができます。

ここで重要なのは、パームミュートが最も共鳴する周波数帯域(多くの場合、200~500 Hzの間)を分離し、この帯域に選択的にコンプレッションをかけることです。その結果、コントロールされていながらクリアなメタル・ギターが完成する。

ボーカルに並列処理を使う

最後に、ボーカルにアグレッシブさを与えるために、コンプレッションとディストーションを並行して使うことについて話したい。

パラレル・コンプレッションは、別名ニューヨーク・コンプレッションと呼ばれ、ボーカル・トラックを大きく圧縮したものを、非圧縮のオリジナル・トラックとミックスします。この方法によって、ボーカルは自然なダイナミクスとニュアンスを維持したまま、圧縮された信号がミックス全体を通して一貫したパワフルな存在感を引き出します。

その結果、表現力の幅を失うことなく、濃密なインストゥルメンタルを切り裂くボーカルが生まれた。

並列に歪みを加えることで、同様の効果が得られる。

自然なボーカルの明瞭さや質を失うことなく、ハイオク・ボーカル・トラックの攻撃的なエッジとエネルギーを得ることができます。

最終的な感想 - プロのようにメタルをミキシングする

メタル・ミュージックのミキシングはとても楽しく、ミックスに含まれる全ての要素をクリエイティブにするために使える素晴らしいヒントやトリック、テクニックがたくさんあります。ヘビーでアグレッシブな音楽にあまり興味がなくても、メタル・ミックスから学べることはたくさんある。さらに、メタルをミックスする際に身につけたスキルの多くは、ヒップホップからレゲエまで、他のジャンルでも使えるものばかりだ。

重くしておく!