オシレーターが音楽制作を変えたと言っても過言ではないだろう。20世紀初頭にサウンド・シンセシスが誕生して以来、オシレーターはほとんどの電子楽器の核となり、これらの楽器のほとんどが音を生成する方法を定義してきた。

オシレーターは基本的に、メロディーやハーモニー、テクスチャーを生み出す信号を生成するものです。プロデューサーにとって、オシレーターの働きを把握することは、ユニークなサウンドを作り、シンセやプラグインを最大限に活用し、電子楽器の中で起こっている "魔法 "を使いこなすことを意味する。

オシレーターとは何か、音楽制作における役割、そしてあなたのサウンド・パレットを形作るためにオシレーターをどう使うか。

オシレーターは何をするのか?

一言で言えば、電子オシレーターは2つの状態を素早く切り替えることで音を出す。特定の音程を作り出すために、極めて高い速度でループする波形を生成することによってそうするのだ。アコースティック・ギターの弦が振動するのと同じように、電子回路は波形を生成し、それを増幅して音を作り出す。

オシレーターの出力には、音程を決定する周波数、音量に影響する振幅、音色に影響する波形の3つの主な特徴があります。

周波数とは、音波が動く速さのことで、ヘルツ(Hz)という単位で表されます。周波数が高ければピッチは高く聞こえ、低ければ音は深くなる。

振幅は音の大きさを定義する。本物の」楽器では、強く弾けば振幅が大きくなるので音は大きくなる。エレクトロニック・ミュージックでは、電圧レベルが高いほど音が大きくなる。

最後に、波形は音の質や音色に影響する。音波の形が異なれば、音も異なります。オシレーターは、それらが作り出す波形に基づいて、ハーモニック・オシレーター(リニア・オシレーターとも呼ばれる)とリラクシング・オシレーターの2つのタイプに分けることができます。

ハーモニック・オシレーターは、ブランコが前後に動くのと同じように、滑らかで規則的な波パターンを作り出します。LC発振器ではインダクタやコンデンサ、水晶発振器では水晶振動子のように、2つの部品間でエネルギーを移動させることで動作します。2点間で絶えずエネルギーを共有するため、振り子が揺れ続けるようなものだと考えてください。

一般的な高調波発振器には、LC発振器、RC発振器、水晶発振器があります。これらの発振器は、ラジオ送信機やクロック信号、原子時計のような信じられないほど正確な装置などに使われています。これらの発振器が作り出す波は、非常にクリーンで安定しています。

一方、弛緩発振器は、コンデンサーのようなエネルギー蓄積部品を充放電することで波を作り出す。滑らかな波を発生させる代わりに、矩形波、のこぎり波、三角波のような鋭い波形を発生させる。これは、素早くオン・オフする照明のスイッチのようなもので、高い状態と低い状態の間で急激な変化を生み出す。

弛緩発振器は、RC発振器、位相シフト発振器、シンセサイザーに使われる電圧制御発振器などの機器に見られる。

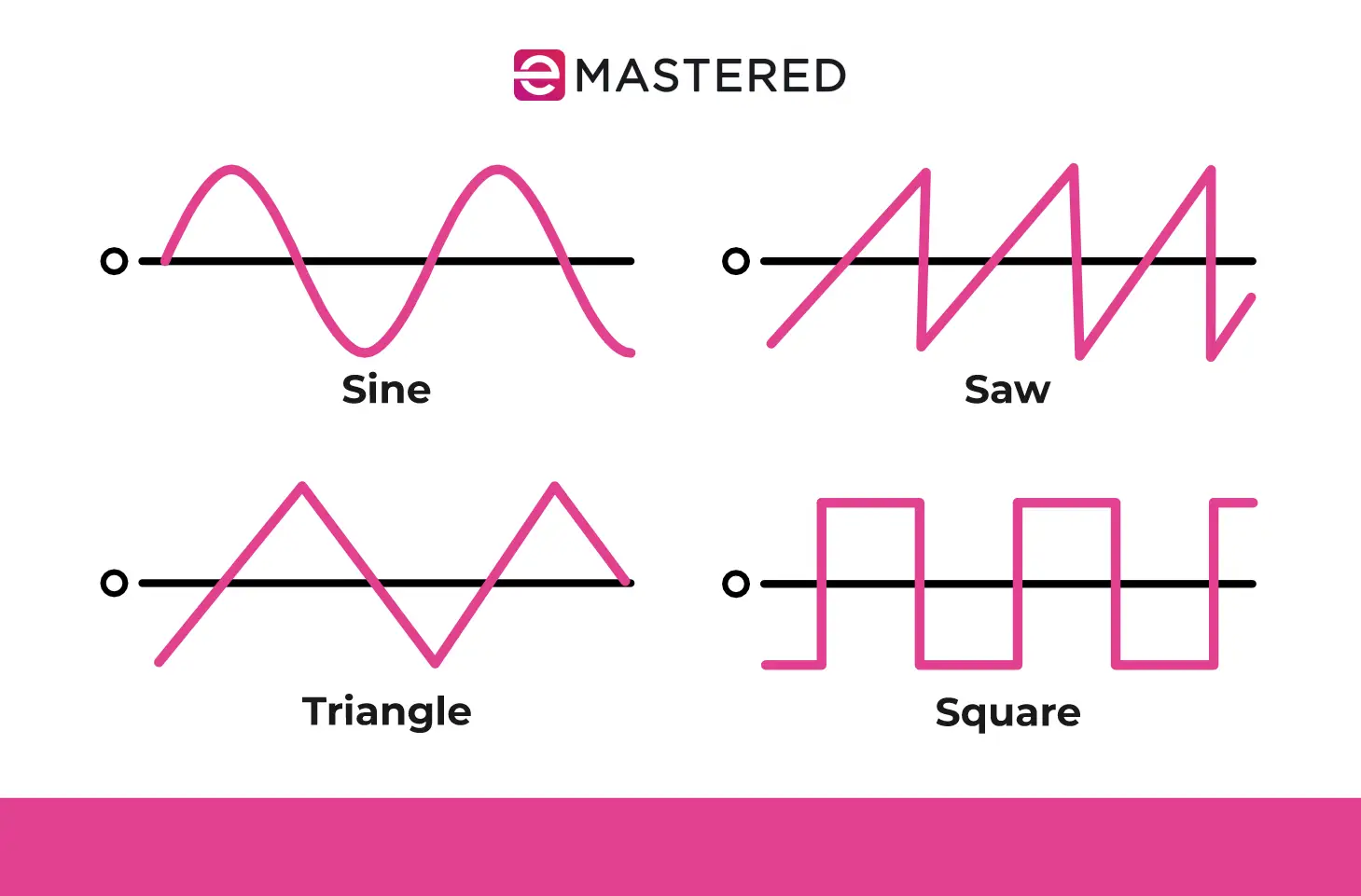

では、それぞれの波形を分析してみよう。

正弦波

正弦波はあらゆる波形の中で最も単純なもので、高調波のない単一の基本周波数のみを持つ。

そのスムーズでピュアな音色は、他の波形のような豊かさや複雑さを醸し出さないため、フルートやドローバー・オルガン、サブベース周波数のようなソフトで丸みのあるサウンドによく使われる。

正弦波はそのシンプルさから、通常、異なる周波数の複数の正弦波を重ねることによって、加算合成や周波数変調合成に使われる。

鋸歯状波

鋸歯状波は、すべての倍音がその倍音数に反比例している、最も倍音豊かな波形のひとつである。

つまり、倍音周波数が高くなるにつれて、その振幅は小さくなる。その結果、金管楽器や弦楽器、著名なリード・トーンによく見られる、ブライトでややハーシュなサウンドになる。

ノコギリ波はすべての倍音を含むため、自然に豊かなキャラクターを持ち、サブトラクティブ・シンセシスで完璧に機能する。

方形波

強さはノコギリ波と似ているが、矩形波は独特の高調波構造を持っており、高調波数に反比例して奇数番目の高調波しかない。

これにより、クラリネットやリード楽器などによく合う、独特のホロー・サウンドが得られます。矩形波は倍音成分が少ないため、ノコギリ波よりもブライトではありませんが、リードやベース・サウンドには十分リッチです。

三角波

矩形波と同様、三角波も奇数倍音のみを含むが、振幅ははるかに小さい。

第3倍音は基本波の9分の1の振幅、第5倍音は25分の1、といった具合だ。

その結果、正弦波に似たソフトでまろやかな音色が得られるが、微妙にエッジが立っている。

パルス波

パルス波は矩形波の変形で、波の高い部分と低い部分の比率を調整できる。この対称性の変化によって高調波の内容が変化し、特定の高調波が強調されたり除去されたりする。

完全な矩形波のデューティ・サイクルは1:2で、偶数倍音を欠くが、1:3のパルス波は3の倍数の倍音をすべて除去する。 パルス幅変調(PWM)と組み合わせると、デューティ・サイクルが時間と共にダイナミックに変化するため、パルス波は進化するサウンドスケープを作るのに最適なオプションとなる。

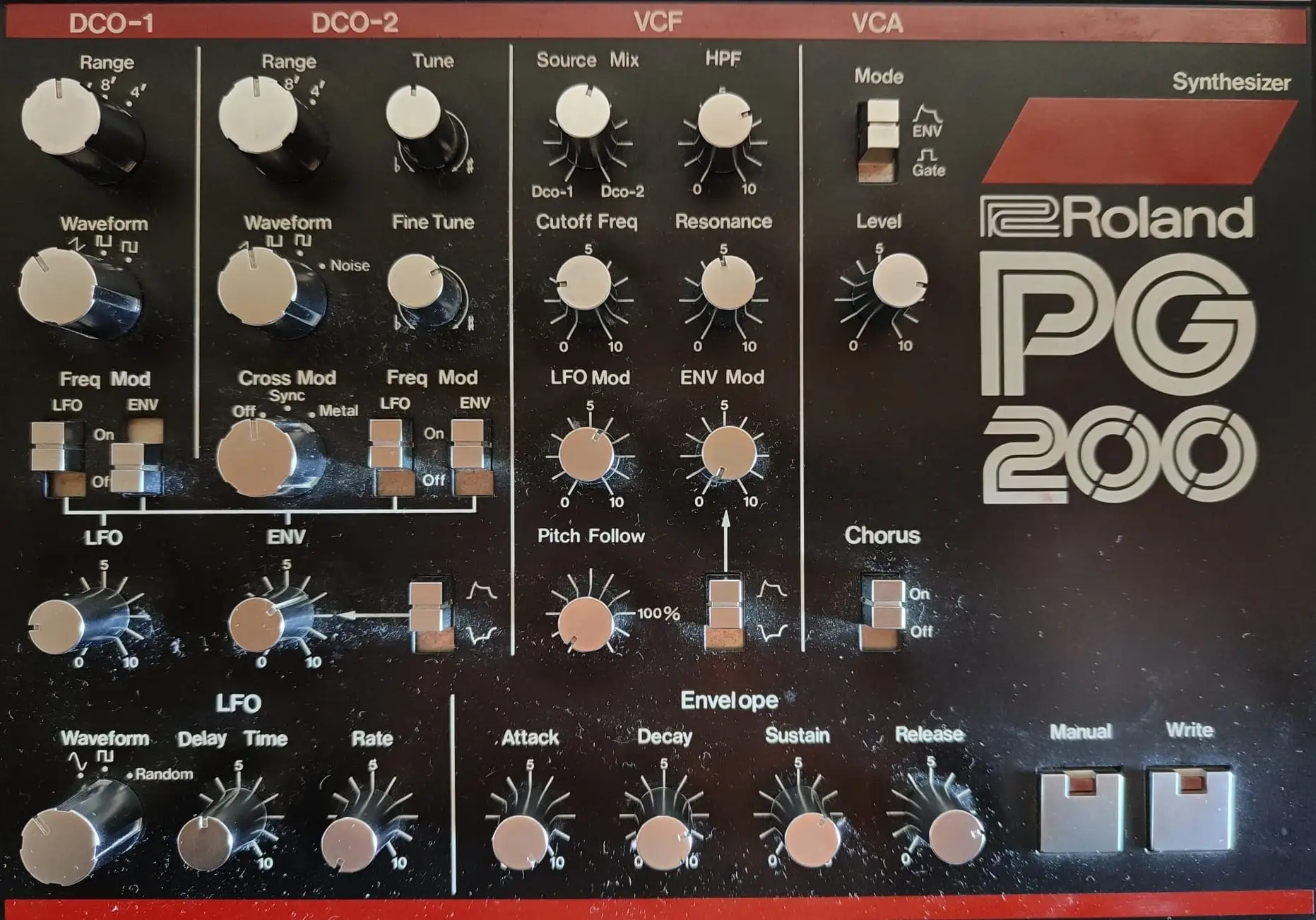

シンセサイザーの仕組み

もうお分かりかもしれないが、シンセサイザーは、サウンドを生成し、形作るために協働するさまざまなコンポーネントの組み合わせである。これらのコンポーネントは通常、オシレーター、フィルター、エンベロープ・ジェネレーター、電圧制御アンプ(VCA)、低周波オシレーター(LFO)、ミキサーなどです。

すべてのハードウェア・シンセサイザーを定義する原理は、電子信号の操作に基づいている。シンセから発せられるサウンドを形作る、すべてのコントローラーを見てみましょう。

オシレーターの役割

シンセサイザーで音を作るときの出発点は、先に説明した電子オシレーター回路だ。

電子オシレーターは、2つの電圧の間を繰り返し循環する波という、特定の出力信号を生成する回路である。このサイクルが発生する速度(発振周波数と呼ばれる)が音の高さを決定し、波形の形状が音色に影響する。

電子発振器のコンセプトは、機械発振器とは似て非なるものだ。機械的発振器は、運動エネルギーと潜在エネルギーの間でエネルギーを切り替えながら、繰り返し前後に動くシステムである。時計の振り子がその好例で、重力によって振れる。

フィルターがハーモニックコンテンツを形成する

波形が作られると、特定の周波数を除去したり強調したりするフィルターを通過する。

フィルターには、入力信号、出力、そして音をどのように処理するかを定義するいくつかのコントロールがある。

フィルターにはいくつかの種類があるが、最も一般的なものは以下の通り:

- ローパスフィルターは、低い周波数を通し、高い周波数を減衰させる。

- ハイパスフィルターは低い周波数を取り除き、高い周波数を残す。

- バンドパス・フィルターは、特定の周波数範囲を分離し、設定範囲外の高域と低域をカットする。

フィルターにも共振周波数があり、信号を減衰させるのではなく増幅させる周波数である。このレゾナンス・コントロールによってカットオフ・ポイントが強調され、サウンドに個性が加わります。

VCAとエンベロープ・ジェネレーターで振幅をコントロールする

シンセサイザーには、音の大きさをコントロールする方法が必要です。電圧制御アンプ(VCA)とエンベロープ・ジェネレーターがそれだ。

VCAは基本的に、入力されるコントロール信号に基づいて出力周波数のレベルを調整するボリューム・ノブである。

エンベロープ・ジェネレーターは、サウンドを変化させます。エンベロープの最も一般的なタイプは、ADSRモデルに従う:

- Attack: 音が無音から最大音量になるまでの時間。

- Decay: 音量がピークからサステイン・レベルまで下がるまでの時間。

- Sustain: 鍵盤を押している間、音が持続するレベル。

- Release: 鍵盤を離してから音が消えるまでの時間。

基本的に、鍵盤が押されると、鍵盤は2つの電圧信号を送ります。1つはピッチを決定し、もう1つはエンベロープ・ジェネレーターをトリガーするゲート信号です。エンベロープはVCAを制御し、サウンドのダイナミックな表現に影響を与えます。

変調

シンセサイザーには、サウンドに動きや変化を加えるためのモジュレーション・オプションが搭載されていることが多いが、その中でも最もポピュラーなのが低周波オシレーター(LFO)だ。

可聴音域に影響を与える一次オシレーター回路とは異なり、LFOははるかに低い周波数帯域(通常は20Hz以下)で発振する。

したがって、LFOは可聴音を出す代わりに、ピッチ(ビブラート)、振幅(トレモロ)、フィルター・カットオフ周波数(ワウ・エフェクト)など、他のパラメーターをモジュレートするために使われる。

モジュレーションのもうひとつの形式は周波数変調(FM合成)で、あるオシレーター(モジュレーター)が別のオシレーター(キャリア)の周波数を変化させることで、よりアーティキュレートな音色を作り出す。

デジタル合成とアナログ合成

ヴィンテージ・シンセサイザーはアナログのオシレーターと回路を使っているが、現代のシンセサイザーは同じ効果をデジタルで再現できることが多い。

デジタル回路は音を数値で表し、それをアルゴリズムで処理した後、デジタル・アナログ・コンバーター(DAC)を通してアナログ信号に戻す。

シンセサイザーの中には、アナログとデジタルのコンポーネントを組み合わせたものもあり、デジタル・シンセシスの人気が高いにもかかわらず、アナログ・シンセが依然として需要があるのは、共振周波数フィルターや発振回路など、アナログ・コンポーネントの温かみや有機的な不完全性のためだ。

VSTプラグインがアナログ・シンセサイザーのサウンドを完璧に再現できるかどうかについては、現在も議論が続いている。私のミュージシャンとしての経験では、オリジナルのシンセサイザーそっくりの驚異的なプラグインに数多く出会ってきた。実際、それらは本物とほとんど区別がつかなかった。しかし、実際のハードウェアを演奏することは、特にライブで演奏する際に、より実践的な経験を提供してくれる。

とはいえ、VSTプラグインはハードウェアの何分の一かの値段で提供されることが多いので、特にサウンド・シンセの世界に足を踏み入れたばかりの人は、ぜひ考慮に入れるべきだ。

最終的な信号経路

要約すると、標準的なサブトラクティブ・シンセサイザーはこのような信号経路をたどる:

- 発振器は、一定の振幅と出力信号を持つ波形を生成する。

- フィルターは、周波数を緩和またはブーストすることにより、高調波コンテンツを形成する。

- エンベロープ・ジェネレーターとVCAは、サウンドが時間とともにどのように変化するかをコントロールする。

- LFOやフェイズ・シフト・オシレーターのようなモジュレーション・ソースは、サウンドに動きを加える。

- 最終的な信号は、ミキサー、ラジオ送信機、またはオーディオ周波数機器に送られる。

言うまでもなく、多くのシンセサイザーはこれ以上のことができる。

多くのハイエンド・シンセサイザーは、フェイズロック・ループ、フィードバック・オシレーター、水晶発振器、サンプリング・オプション、高周波発振器など、より多くのモジュレーション・オプションを備えている。

サウンド・シンセシスを使って新しい楽器を作る

サウンド・シンセシスは、ミュージシャンやプロデューサーに、新しいインストゥルメントをゼロから作る能力を提供します。このセクションでは、本物のシンセかプラグインかに関わらず、サウンド・シンセシスを使って新しいインストゥルメントを作る方法を探ります。

電子楽器の特徴の中心はその波形であり、新しいサウンドを作るときはそこから始めるべきです。異なる波形は、サウンドのブライトさ、暖かさ、厳しさなどに影響し、ユニークな音色を生み出します。

各波形の特性から、サウンドスケープの中で楽器が果たす役割を考えて波形を選びます。次に、フィルター、エンベロープ・ジェネレーター、モジュレーション設定など、シンセサイザーが提供するその他のコンポーネントを使用して、最終的なサウンドを形作ります。

例えば、シンプルな減算シンセサイザーを作ってみましょう。サウンドのアタック、ディケイ、サステイン、リリースをコントロールするフィルターやエンベロープの設定を調整することで、長くサステインするパッド・サウンドを短くパーカッシブなプラックに変えることができます。

あるいは、シンセサイザーの基本的なアコーディオン・プリセットから始めることを想像してみてほしい。余分なオシレーター、低周波オシレーター(LFO)、ビブラートをオフにすると、サウンドは大幅にシンプルになる。フィルターを明るくし、アンプ・エンベロープの設定を短くすれば、パッドをシャープなスタブ・サウンドに変えることができる。

ブライトで大胆なサウンドを作るためによく使われる矩形波形も、まったく違ったものになります。フィルター・カットオフを少し調整し、エンベロープを長めに設定すれば、矩形波がソフトなアンビエント・パッドの土台として機能する。

ユニークなサウンドを作るには、基本的な波形の特性を十分に理解する必要があります。異なる波形を異なる音量でブレンドすることで、複雑で魅惑的なサウンドスケープを作り出すことができます。

リード

作成する楽器の役割について言えば、リードには、トラックの他の部分とミックスしたときに目立つような音の特徴が必要だということを覚えておいてほしい。

選択する波形や処理によって、リード・サウンドは突き刺さるような、メロウな、滑らかな、あるいは攻撃的なサウンドになります。通常、オープン・フィルターを使った矩形波のリード・サウンドは、クラシックでパワフルなシンセサイザー・サウンドになり、三角波のリード・サウンドはフルートのようなエフェクトになります。

ノコギリ波リードは、ほとんどのエレクトロニック・ジャンルに合う、豊かでふくよかな音色を作るのに役立ちます。サイン波と矩形波をミックスすることで、弾いたリードに丸みを加えることができ、同時にノイズの要素を加えることで、サウンドに硬質なキャラクターを与えることができます。

ベースライン

特にエレクトロニックやヒップホップでは、ユニークなベース・サウンドを生み出すためにシンセが使われる。ここでもまた、選択肢は無限だ。

繊細で深みのある低音には、シンプルなサイン波が最適です。一方、アシッド・ベースを求めるなら、ノコギリ波や矩形波にレゾナンスとフィルター・モジュレーションを加えれば、象徴的なRoland TB-303を彷彿とさせるクラシックなアシッド・サウンドが得られる。

また、ノコギリ波と矩形波をミックスして重低音を作ることもでき、さらに深みを出すためにサイン波を加えることもあります。メロウなベースは、より自然で合成的でない音質の三角波を使って作ることができます。

パッド

パッドは、トラックに雰囲気とリズムを与えるバックグラウンド・サウンドだ。通常、ゆっくりとしたビルドとフェードがあり、トラックを前進させるレイヤーサウンドに命を吹き込む。

パッドを作る場合、選ぶ波形の種類も重要だが、それをどのように微調整し、フィルターにかけるかが本当の違いを生む。

矩形波やパルス波は、木管楽器や弦楽器のような響きがあり、のこぎり波は、より包み込むようなサウンドを作るのに役立ちます。三角波はソフトでドリーミーな質感を持ち、正弦波は音の質感に深みのある豊かさを加えます。

サウンドを長めに設定し、高域を下げると、パッドの雰囲気をデザインしやすくなる。明るい波形も、注意深くフィルターやリバーブをかければ滑らかになり、耳に優しくなる。

シンセサウンドの作り方

本当のマジックは、実際に手を動かして実験を始めたときに起こる。

ハードウェア・シンセであれVSTプラグインであれ、オシレーターの仕組みを理解することで、あなたの頭の中にしか存在しないサウンドを作り出すことができる。

ノブを適当に回して何か面白いことが起こることを期待するのではなく、フードの下で何が起こっているのか、さまざまなタイプのオシレーター、回路、波形がどのように作用してサウンドを形作っているのかを知ることなのだ。

では、どこから始めるのか?答えは簡単で、音波を発生させる発振信号を生成することです。この信号はシンセ・パッチの基礎となるもので、これまでに説明したような様々な形状のものがあります。

練習に最適なのは、電圧制御発振器(VCO)を使う方法です。これらのオシレーターは、制御電圧で出力周波数を調整することができ、サウンド・デザインを探求する実践的な方法を提供します。

まず、高調波のない正弦波を選択します。次に、奇数倍音を発生させる矩形波に切り替え、デューティ・サイクルを微調整してパルス波を作り、比率の違いが音色にどのように影響するかを聴きます。

さて、次はフィードバック・オシレーターとフェイズ・シフト・オシレーターを探求する番だ。これらのツールは、出力信号をオシレーター回路にフィードバックすることで、サウンドに微妙な変化も極端な変化ももたらします。このテクニックを使えば、滑らかなビブラート・エフェクトから、よりカオスなテクスチャーまで、何でも作ることができます。

もう一つ理解すべき重要な点は、シンセのデザインによってオシレーター回路がどのように機能するかということだ。インダクターとコンデンサーで発振するLCオシレーターを使うシンセもあれば、水晶振動子を使って超安定した周波数を出すクリスタル・オシレーターを使うシンセもある。

デジタル・シンセサイザー、固定周波数発振器、無線送受信機の高周波発振器などによく見られる。発振器の安定性は、ピッチがどれだけ安定しているかを定義する。

基本をつかんだら、フェーズ・ロック・ループ(PLL)やリラクセーション・オシレーターを試してみましょう。PLLは、入力周波数にロックすることで、より多くの周波数コントロールを可能にし、モジュラーセットアップでオシレーターを同期させる際に便利です。

一方、リラクセーション・オシレーターは、コンデンサーの急速な充放電によって非正弦波波形を作り出す。

結局のところ、シンセ・プログラミングの腕前は、フィルターやモジュレーションを使ってオシレーターの出力を形作ることにどれだけ長けているかで決まる。

発振した信号をローパス・フィルターに通してきつい倍音を滑らかにしたり、ハイパス・フィルターを使って低音の多いサウンド・エフェクトを間引いたりしてみましょう。フィルター・カットオフをLFO(低周波オシレーター)でモジュレートして揺れ動くエフェクトを作ったり、エンベロープ・ジェネレーターを使ってダイナミックなうねりやプラックを作ることもできます。

オシレーターの動作をより深く理解するには、シンセ内のポジティブ・フィードバックとフィードバック・ループについて詳しく学びましょう。例えば、ディレイ回路でフィードバックを増やすと、シンプルなサウンドが進化したテクスチャーに変わります。また、レゾナント・フリケンシー・ブーストを使えば、特定のハーモニクスを強調し、リードと相性の良いスクエルキーなシンセ・サウンドを作ることができます。

最後に、デジタルシンセを使っていると、クロック周波数、クロック信号、クロックパルスといった用語に出くわすことがあります。これらの用語は、電子回路内のオシレーターのタイミングを指し、シンセが他のエレメントと同期するのを助けます。

音作りの練習

シンセの音作りを練習するのに最適な方法の1つは、基本的な波形だけを使って身近な楽器を再現することです。シンプルなサイン波から始めて、エンベロープとビブラートを使ってフルート・サウンドにできるか試してみましょう。次に、ノコギリ波を使って、フィルター・エンベロープとデチューニングを加え、ブラスのようなシンセ・サウンドを作ってみましょう。

多くのシンセには出力波形のビジュアライザーが内蔵されており、パラメーターを微調整することで波形がどのように変化するかを見ることができます。矩形波が少しのフィルタリングで鋸歯状波に変化する様子を見ることで、シンセシスに対する理解が大きく変わるでしょう。

結局のところ、シンセのサウンド・デザインをマスターするには、あなたが持っている特定の楽器を使って練習することがすべてなのだ。

無限にモジュレーションできる高価なシンセを買って時間とお金を無駄にするのではなく、自宅やDAWにあるシンセのすべてを学ぶことに時間とエネルギーを投資してください。シンセに搭載されている様々なオシレーター回路をじっくりと試してみて、それらがサウンドにどのような影響を与えるかを確認しましょう。可変キャパシタが周波数特性に与える影響をテストし、シンセの能力を限界まで引き出してみてください。

アナログのハードウェアを使うか、デジタルのプラグインを使うかは関係ない。秘訣は、自分のトラックにぴったり合うサウンドを見つけるまで、探求し、微調整し、実験することだ。

最終的な感想

このガイドが、シンセを最大限に活用するのに役立つことを願っています!

すべてのシンセサイザーは共通の特徴を持つが、それぞれのシンセサイザーは独自のサウンド・シグネチャーを持っている。

各ツールがサウンドにどのような影響を与えるかを理解するだけでなく、異なる波形やエフェクトが互いにどのようにブレンドされるかを理解することにも時間をかけてください。複雑なサウンド・テクスチャを作るには、サウンドをどのように重ね合わせれば、没入感のある聴覚体験を作り出せるかを知る必要がある。

最後に、オンラインで見つけられる無数のチュートリアルを最大限に活用しよう。どのシンセを使うにしても、楽器を最大限に活用する方法を説明してくれるレビューやビデオがたくさん見つかるはずだ。

幸運を祈る!