波という言葉を聞くと、多くの人は海を思い浮かべるだろう。うねりが巻き起こり、波が打ち寄せ、サーファーが華麗にワイプアウトするかもしれない。しかし、音楽やサウンドの世界では、波の働きは少し違う。

海の波と音波に共通点がないわけではない。どちらも空間を移動し、エネルギーを運び、その大きさや速さを測定することができる。

もちろん、大きな違いは、海洋波が水中を伝わるのに対し、音波は空気中(あるいは通過する物質が何であれ)を伝わることだ。また、海洋波がその動きを目で見て確認しやすいのに対し、音波はもう少し複雑で、ミクロの領域で動いている。

これらの波がどのように振る舞うかを知ることは、オーディオエンジニアであれ、スタジオ建設者であれ、音響処理開発者であれ、音に携わるすべての人にとって非常に有益です。それでは、可能な限り単純な方法ですべてを分解してみましょう!

音波とは何か?

音波の核心は、空気中(または水中、固体)を移動する振動に過ぎない。音楽から声、夜中の物音まで、あらゆるものが聞こえるのはそのためだ!

私たちは、音波の速さ(周波数)、大きさ(振幅)、時間の経過に伴う変化など、いくつかの重要な特徴に基づいて音波を表現する。しかしその前に、音波は縦波と呼ばれる特殊な波であることを理解することが重要だ。

前進しながら上下に動く海の波とは異なり、縦波は進行方向と同じ方向に空気を押し引きする。

縦波の働きを想像するには、肩を寄せ合って立っている長い列を思い浮かべてほしい。最初の人が前のめりになって次の人にぶつかり、その人がまた次の人にぶつかると、音に反応する空気分子のように連鎖反応が起こる。この往復運動が、音がしばしば圧力波と呼ばれる理由である。

さて、音楽や日常生活で音波といえば、実際には音圧波のことである。これらの音波は、人間の可聴域であるおよそ20Hzから20,000Hzの範囲内にある。人間の耳で知覚できる音より低い音は低周波音で、我々には聞こえないが、地震の探知や象の追跡などに役立つ(そう、その通り)。人間の耳の音域より上は超音波で、医療用画像処理から宝石のクリーニングまで、あらゆる用途に使われている。超音波については、また後ほど。

音楽だけでなく、音波が大きな役割を果たしている産業はいくつもある。医者が人体の内部を観察するのに役立ったり、潜水艦が水中を航行するのに役立ったりと、音波はあらゆることに役立っている。しかし、私たちミュージシャンやプロデューサーにとって、音波は私たちが扱うものすべての基礎であり、音波をよりよく理解すればするほど、私たちのサウンドをよりコントロールできるようになるのです。

音波の構成要素とは?

音波はダークマジックのように思えるかもしれないが、物理学の他のものと同様、一定の法則に従っている。私たちが耳にするすべての音には、それがどのように振る舞うかを定義する特定の特徴があり、音波を形作る重要な構成要素がいくつかある。

頻度

周波数は、私たちがどのように音を聞くかを形作る最大の要因の1つです。簡単に言えば、音波が振動する速さです。私たちはこれをヘルツ(Hz)という単位で測定し、1秒間に波が何回循環するかを教えてくれます。

振動が速ければ速いほど、周波数は高くなる。そして周波数が音程を決定する。例えば、ピアノのミドルCの周波数は約261.6Hzで、これは空気が1秒間にその速度で振動して音を出していることを意味する。一方、低音は60Hz程度で、犬笛は20,000Hzを超えることもある(都合のいいことに、これは人間の聴覚が停止する場所である)。

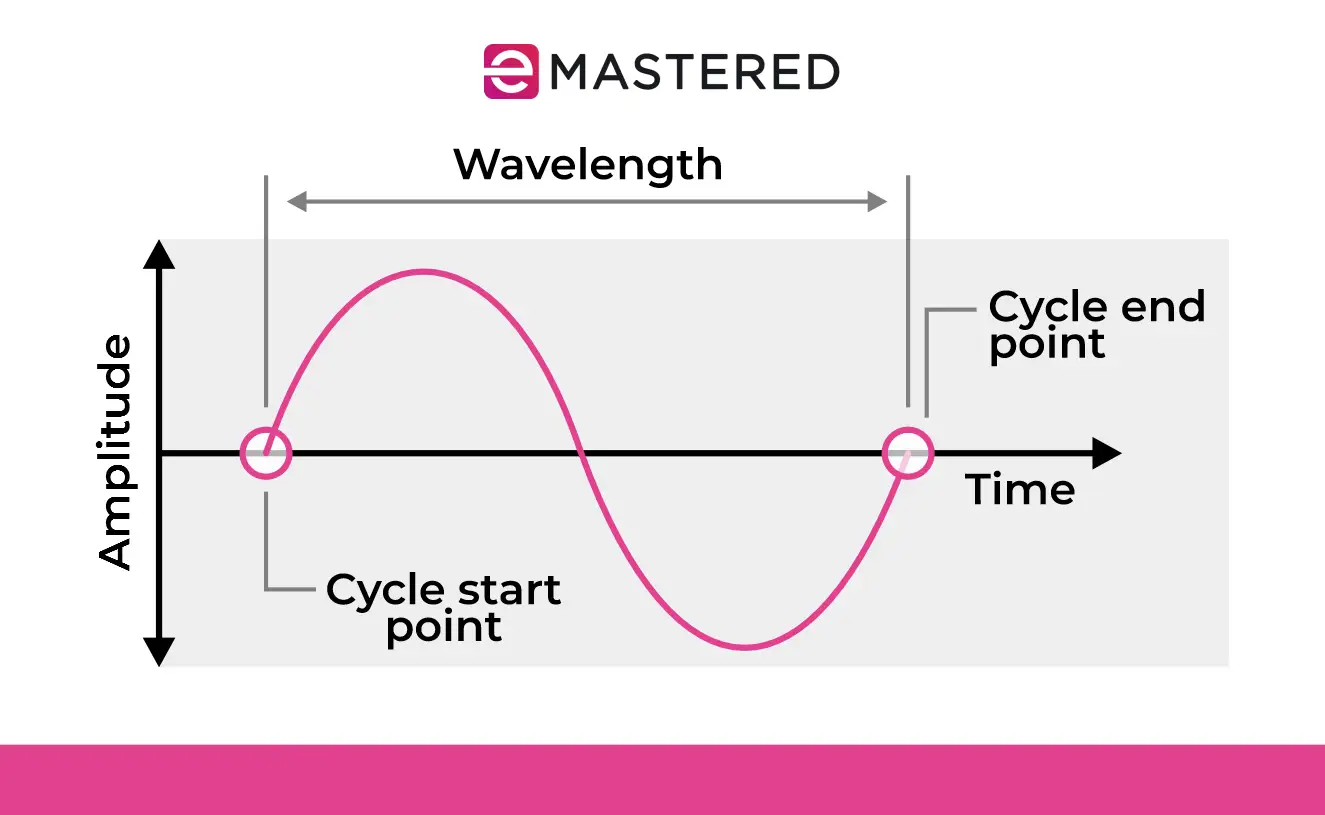

波長

波長(λ)とは、音波の大きさのことで、具体的には、音波が1サイクルで進む距離のことである。音波を凍らせて目の前に引き伸ばした場合、あるピークから次のピークまでの距離が波長になる。

これを理解する簡単な公式がある:

λ=c/f

その意味はこうだ:

- λ(波長):波の1周期の長さ

- c(音速):音が空気中を伝わる速さ(室温で毎秒約343メートル)

- f(周波数):波の振動の速さ。単位はヘルツ。

だから、100Hzの音があれば、それをつなぐことができる:

λ = 343/100 = 3.43メートル

つまり波の長さは3メートル以上!

さて、これを1,000Hzの音と比較してみよう:

λ = 343/1000 = 0.343メートル

ご覧のように、高い周波数は波長が短いため、低音(低い周波数)は大きく広く感じられ、高音(高い周波数)は焦点が合って指向性がある。

低音域の音は壁を通り抜けることができるが、高音域の音は吸収されたり反射されたりしやすいのもこのためだ。

振幅

アンプリチュードは音のパワーや音量を表します。音波を大きくしたり小さくしたりする部分である。より厳密には、音波が通過するときに、空気粒子が静止位置からどれだけ押されるかを表します。この動きが大きければ大きいほど、音波は強くなり、音は大きくなる。

ドラムをそっと叩くと、空気はほとんど動かず、静かな音になる。しかし、ドラムを力強く叩くと、空気はより劇的に圧縮・膨張し、より大きな音が出る。

これが振幅だ。

波形において、振幅とは波の高さのことである。波の高さが高いほど振幅が大きく、私たちは音量が大きいと感じる。波が小さいほど振幅は小さくなり、私たちは静かな音として聴こえます。

しかし、音量だけでなく、振幅もまた、音が空間とどのように相互作用するか、物理的にどのように感じるか、さらには音楽においてどのように感情的に知覚されるかに関与する。

スピード

コールドプレイのベストソングの一つではないが)音速について語るとき、それは音波が媒体を伝わる速さのことである。理解するのが難しい速度で空間を疾走する光とは異なり、音は何かを通過する必要がある。空気、水、金属、何でもいい。そして、その何かによって音速は変わる。

空気中(室温)では、音は秒速約343メートル(秒速1,125フィート)で移動する。しかし、水中で大声を出すと、音は空気中の4倍の速さで伝わる。また、金属パイプをたたくと、振動はさらに速く金属を伝わる。

では、なぜこのようなことが起こるのか?

それは、物質によって分子がどれだけ密に詰まっているかによる。空気のような気体では分子がかなり広がっているので、波が通り抜けるのに時間がかかる。液体では分子同士が接近しているため、音は速く伝わる。分子の密度が高い固体では、音は最も速く伝わる。

電車の線路に耳を当てると(これはお勧めしない)、音が空気を通して届くずっと前に、対向してくる電車の音が聞こえるのはそのためだ。また、濃い霧の中であなたの声が奇妙にこもって聞こえるのは、空気中の余分な水分が音波の速度と吸収を変えているからです)。

強度

振幅が音波の大きさを表すとすれば、インテンシティは音波の強さを表す。より具体的には、インテンシティとは、音波が単位面積当たりに伝えるパワーの大きさのことで、単位はワット毎平方メートル(W/m²)である。

懐中電灯のようなものだ。薄暗い懐中電灯は少量のエネルギーを広範囲に広げるが、ハイパワーの懐中電灯は同じ空間に1トンもの光を放つ。音も同じだ。波動に詰め込まれたエネルギーが多ければ多いほど、その強度は増す。

インテンシティが重要なのは、私たちがラウドネスをどう感じるかに大きな役割を果たすからだ。振幅が波の高さを示すのに対して、インテンシティはどれだけの総エネルギーが供給されているかを示します。小さなスピーカーとスタジアムのサウンドシステムは、同じ振幅を一点で発生させるかもしれませんが、スタジアムのシステムはそのパワーをはるかに広い範囲に広げているため、はるかに強度が高くなります。

距離が音の大きさに影響するのもこのためだ。音波が広がると、エネルギーがより広い空間に分散されるため、その強度は低下する。コンサートがスピーカーの近くでは耳をつんざくように聞こえるのに、後ろに行くほど小さくなるのはそのためだ。

フェーズ

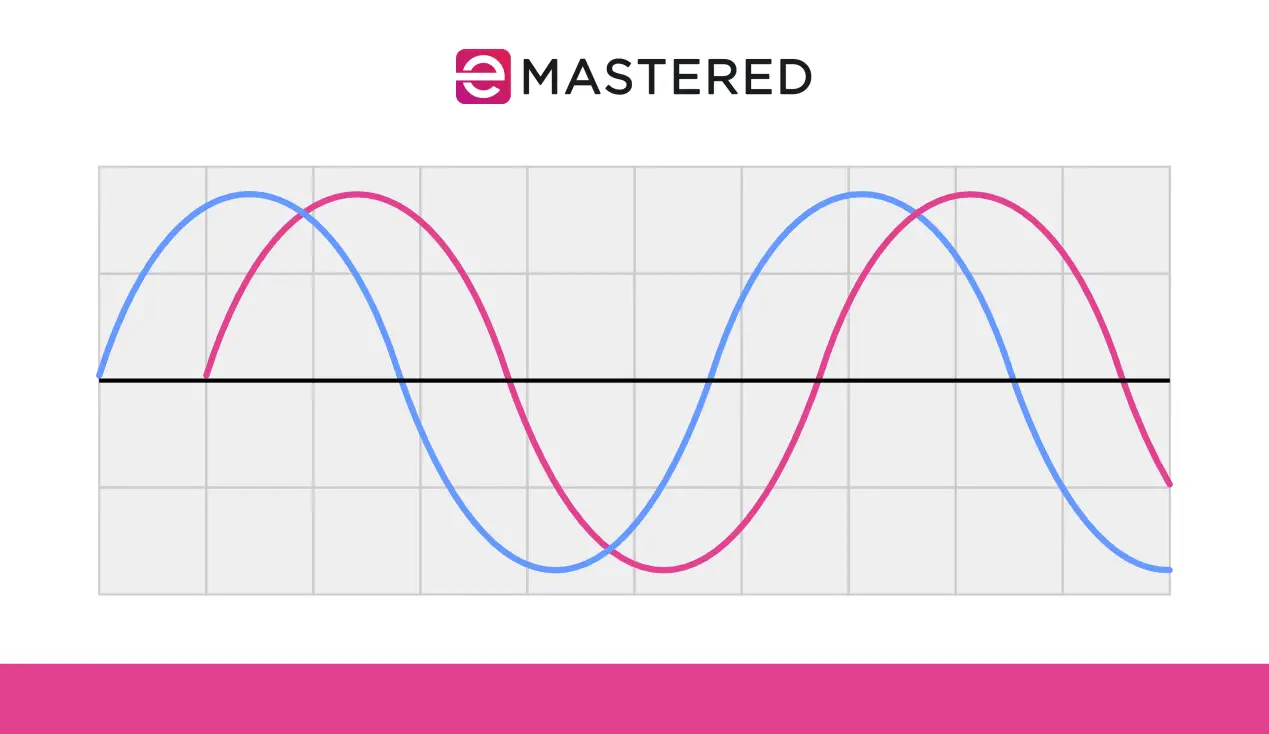

位相は波のタイミングを見る。音波がその周期のどの瞬間にあるかということです。波形をフリーズさせて、その波形の特定の場所を指すことができれば、その位相を特定することができます。

位相の単位は度であり、波の1サイクルは360度である。0°または360°にある波はそのスタート地点にあり、180°はその途中であり、上下が反転していることを意味する。

複数の音波が相互作用するとき、その位相によって、互いに協力し合うか、あるいは反発し合うかが決まる。

2つの同じ波が同位相(同じポイントに並ぶ)であれば、互いに補強し合い、音を強くします。しかし、位相がずれていると、つまりある波のピークと別の波のディップが重なると、部分的に、あるいは完全に相殺され、音が小さくなったり消えたりします。

位相キャンセルはオーディオエンジニアの悩みの種です。例えば、ドラムキットを録音していて、スネアの音が妙に細いと感じたことがあれば、マイク間の位相キャンセルが原因かもしれません。ミキサーやDAWで位相を反転させると、サウンドがよみがえることがあるのもこのためです。

なぜ音楽において位相が重要なのかについては、ブログでまとめているので、詳しく知りたい方はそちらをチェックすることをお勧めする。

伝播に基づく音波の種類

注意しなければならないのは、すべての音波が同じように動くわけではないということだ。音波はすべて媒質を通してエネルギーを伝えますが、伝搬の仕方(音波がどのように伝わるかを表す空想用語)は状況によって異なります。

伝搬とは、波が空間を移動する様子のことである。ある波は進行方向と同じ方向に押したり引いたりするが、別の波は上下に動いたり、複雑なパターンで広がったりする。

音波の主な種類を、その動き方と、なぜそれが重要なのかに基づいて分類してみよう。

縦波

縦波は、日常生活でよく使われる音波の形式である。縦波は、その動き方によって定義される。空気粒子は波の進行方向と同じ方向に前後に振動する。

スリンキーの一端を前に押しながら後ろに引くと、ある部分でコイルが束になったり広がったりするのを想像するのが好きだ。基本的に、縦波は圧縮(粒子が押し合う)と希薄化(粒子が離れる)の領域を移動する。この押しと引きの絶え間ないサイクルが、音が空気中を移動して私たちの耳に届く仕組みなのだ。

空気中や水中では縦波が聞こえるが、これはこれらの物質が他のタイプの波の動きをサポートする構造を持っていないからである。しかし、縦波は固体中も伝わる。

この波動は、私たちが耳にするほとんどすべての音の原因であるため、ギターの弦の振動からハイハットのシャリシャリとしたタップ音まで、音楽のすべての中心にある。

横波

横波は縦波とは少し違った動きをする。横波は、粒子が波と同じ方向に前後に振動するのではなく、波の進行方向に対して垂直に動くのが特徴だ。

これをイメージする良い方法は、ロープを振ることである。一方の端を持って上下に揺らすと、ロープに沿って波が進むのが見えるが、ロープの実際の素材は波の長さ方向ではなく、左右に動く。これが横波の振る舞いだ。

重要な違いは、横波は固体にしか発生しないということだ。固体には上下運動を支えるのに必要な剛性構造があるからだ。液体や気体にはそのような内部抵抗がない。

横波は、私たちが音を聞くときには関係ないとはいえ、私たちの身の回りにある物質の力学的特性を理解する上で大きな役割を果たしている。横波は、地震活動や固体構造物の振動、さらには楽器の共振にも現れる。アコースティック・ギターのボディが音を出したときに振動するのを感じたことがあるなら、それは横波の働きを体験していることになる。

表面波

表面波は、縦波と横波の両方の要素を併せ持つ、両方の長所を併せ持ったような波である。表面波は、純粋に前後や上下に動くのではなく、2つの異なる物質の境界に沿って進む際に、より円運動やローリング運動を起こす。

海の波に話を戻すと、波が岸に向かって転がるとき、水はループ状に動く。水面近くの粒子は大きな円を描いて移動し、水深の深い粒子はあまり移動しない。同じ原理は、音が固体表面と相互作用する場合を含め、他の物質の表面波にも当てはまる。

表面波について重要なことは、そのエネルギーは深さとともに弱まるということだ。水面から遠ざかれば遠ざかるほど、波の動きは小さくなる。これが、深海ダイバーがボートを翻弄するような動きを上層部で感じない理由である。

周波数による音波の種類

私たちに聞こえる音波もあれば、まったく聞こえない音波もある。周波数によって、音波は大きく3つに分類される:

- 可聴音波:人間が実際に聞くことができる周波数である。20 Hzから20 kHzまでのすべてがこの範囲に入る。年齢を重ねるにつれて上限は下がる傾向にあり、そのため若い耳にしか聞こえない高周波音もある。

- 超低周波音:これは20Hz以下の超低周波で、人間の聴覚には深すぎるが、それでも非常に現実的で強力なものである。地震探知や火山活動の監視、さらには動物とのコミュニケーションにも使われている。例えばゾウは、長距離を「話す」ために低周波音を使っている。研究者の中には、低周波音と不安感を結びつけて考える人もいる。

- 超音波:20kHzを超える高周波の音波は、人間の耳には聞こえないが、多くの実用的な用途がある。医療用画像処理(超音波スキャン)、ソナー技術、さらには害虫駆除剤も超音波を利用している。コウモリやイルカなどの一部の動物は、人間の知覚を超えた方法で「見る」ためにエコロケーションに超音波を利用している。

音波についての最終的な感想

では、この音波に関する新発見の情報で何ができるのか?

まず、音の波を理解することで、音楽制作、ミキシング、レコーディング、さらにはライブ・サウンドのセットアップをよりコントロールしやすくなります。EQを調整して聞こえてくる波の周波数を把握するにしても、マイクを配置して位相を避けようとするにしても、音の動きを知ることで、より良い選択ができるようになります。

楽しい音波の実験がしたい?

スピーカーを手に取り、低周波のサイン波(50~100Hz程度)を流し、手を近づけてみてください。振動を感じますか?今度は高周波のサイン波(5,000 Hz以上)を鳴らしてみてください。振動が弱くなるのがわかりますか?これが波長と周波数の作用です。周波数が低ければ低いほど、波長は長くなり、振動は空気中を移動し、身体で感じることができるようになります。

結局のところ、音波は単なる抽象的な科学の一部ではない。音波は、私たちが音楽を聴き、感じるすべてを形作っているのだ。そして、それを理解すればするほど、自分の意のままに曲げることができるようになる。