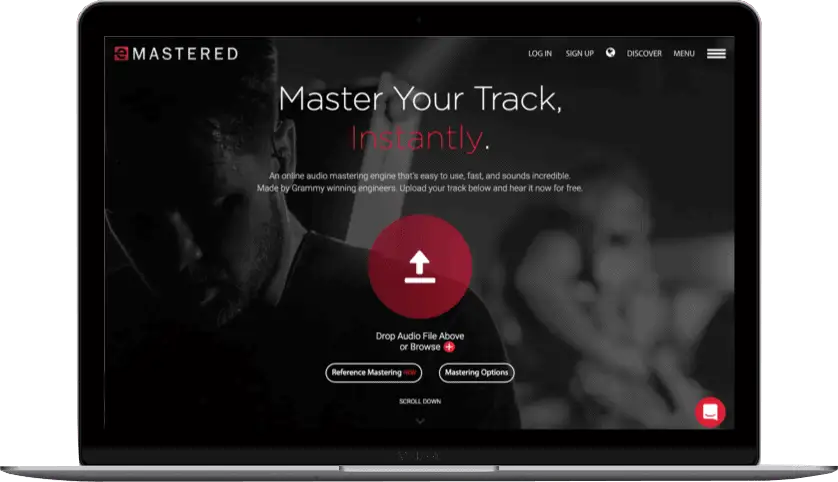

Wenn Sie schon einmal in den Einstellungen Ihrer DAW herumgestöbert haben und über die Vielzahl der angebotenen Sampleraten erstaunt waren, sind Sie nicht allein. Einige große DAWs (z. B. Logic Pro und Pro Tools) bieten sechs verschiedene Sampleraten zur Auswahl: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 und 192.

Falls Sie noch nicht damit vertraut sind: Die Sampling-Rate ist die Auflösung, mit der Audio aufgezeichnet und - im Falle von virtuellen Instrumenten - produziert wird. Da sollte man meinen, dass größer besser ist, oder?

Nicht unbedingt.

Während sich die meisten Diskussionen über Abtastraten um die Grenzen des menschlichen Gehörs drehen, gibt es noch einige andere Faktoren, die bei der Wahl der Abtastrate für die Aufnahme zu berücksichtigen sind.

Und genau da kommen wir ins Spiel. In diesem Artikel tauchen wir tief (und ich meine tief) in die Nullen und Einsen des digitalen Audios ein. Kompliziert? An manchen Stellen, ja. Aber am Ende dieses Artikels werden Sie die Vor- und Nachteile der Aufnahme mit 48kHz gegenüber 96kHz kennen und in der Lage sein zu entscheiden, was für Sie am besten ist.

Verstehen von Stichprobenraten

Stellen Sie sich vor, ein Auto fährt an Ihrem Haus vorbei. Es fährt in einer kontinuierlichen Bewegung von links nach rechts und am Haus Ihres Nachbarn vorbei. Das ist das Äquivalent zum Klang in der analogen Welt - die Wellenform ist ein kontinuierlicher Klang.

Nehmen wir an, Sie möchten das fahrende Auto nachbilden. Sie beschließen, eine Daumenkino-Animation des Fahrzeugs zu erstellen, das von links nach rechts fährt. Je mehr Bilder Sie von dem fahrenden Auto machen, desto detaillierter und flüssiger sieht die Bewegung aus.

So funktioniert digitales Audio: Es nimmt eine Reihe von Bildern (oder Samples) der analogen Wellenform mit superschneller Geschwindigkeit auf, um sie in der digitalen Welt zu reproduzieren.

Die Abtastrate gibt an, wie häufig diese Schnappschüsse pro Sekunde aufgenommen werden; eine Abtastrate von 44,1 kHz bedeutet, dass pro Sekunde 44.100 Samples der eingehenden Wellenform aufgenommen werden. Höhere Abtastraten führen dazu, dass mehr Schnappschüsse aufgenommen werden. Aber kann man diese zusätzlichen Details auch hören?

Nyquist-Theorem

Ein kluger junger Mann namens Harry Nyquist entdeckte, dass die Abtastrate mindestens das Doppelte der höchsten aufgezeichneten Frequenz betragen muss. Dies ist bekannt als die Nyquist-Frequenz oder Nyquist-Grenze.

Da der Mensch eine maximale Frequenz von etwa 20 kHz hören kann, ist eine Mindestabtastrate von 40 kHz erforderlich, um alle hörbaren Frequenzen zu erfassen.

Der Versuch, Frequenzen oberhalb dieser Grenze aufzuzeichnen, führt zu Aliasing oder Foldover. Die höheren Frequenzen werden fälschlicherweise als niedrigere Frequenzen dargestellt, was zu Verzerrungen oder Artefakten im rekonstruierten Signal führt.

Jeder moderne Digital-Analog-Wandler verfügt über Anti-Aliasing-Filter zur Beseitigung von Artefakten, die im Wesentlichen als Tiefpassfilter fungieren, um hohe Frequenzen zu entfernen, die sich überlagern könnten. Bei der Aufnahme mit höheren Abtastraten haben diese Filter mehr Spielraum, ohne hörbare Frequenzen abzuschneiden.

Vereinfacht ausgedrückt ist das Nyquist-Theorem eine "Wie viel ist genug"-Regel für digitale Aufnahmen.

Das Aufkommen von Audio in CD-Qualität

Der CD-Qualitätsstandard von 44,1 kHz stammt aus den Anfängen der digitalen Audiotechnik, als Festplatten noch nicht in der Lage waren, die Daten eines ganzen Albums zu speichern, und Videorekorder für diese Aufgabe verwendet wurden.

Ausgehend von der Bildrate und den nutzbaren Zeilen pro Bild speicherten die Bleistiftköpfe 3 Audio-Samples pro Bild, was zu einer Abtastrate von 44,1 kHz führte. Dies war die kleinstmögliche Abtastrate, die der Nyquist-Theorie entsprach und es ermöglichte, das Master auf Videoband zu speichern. Daraus entstand das, was wir heute als CD-Qualität bezeichnen.

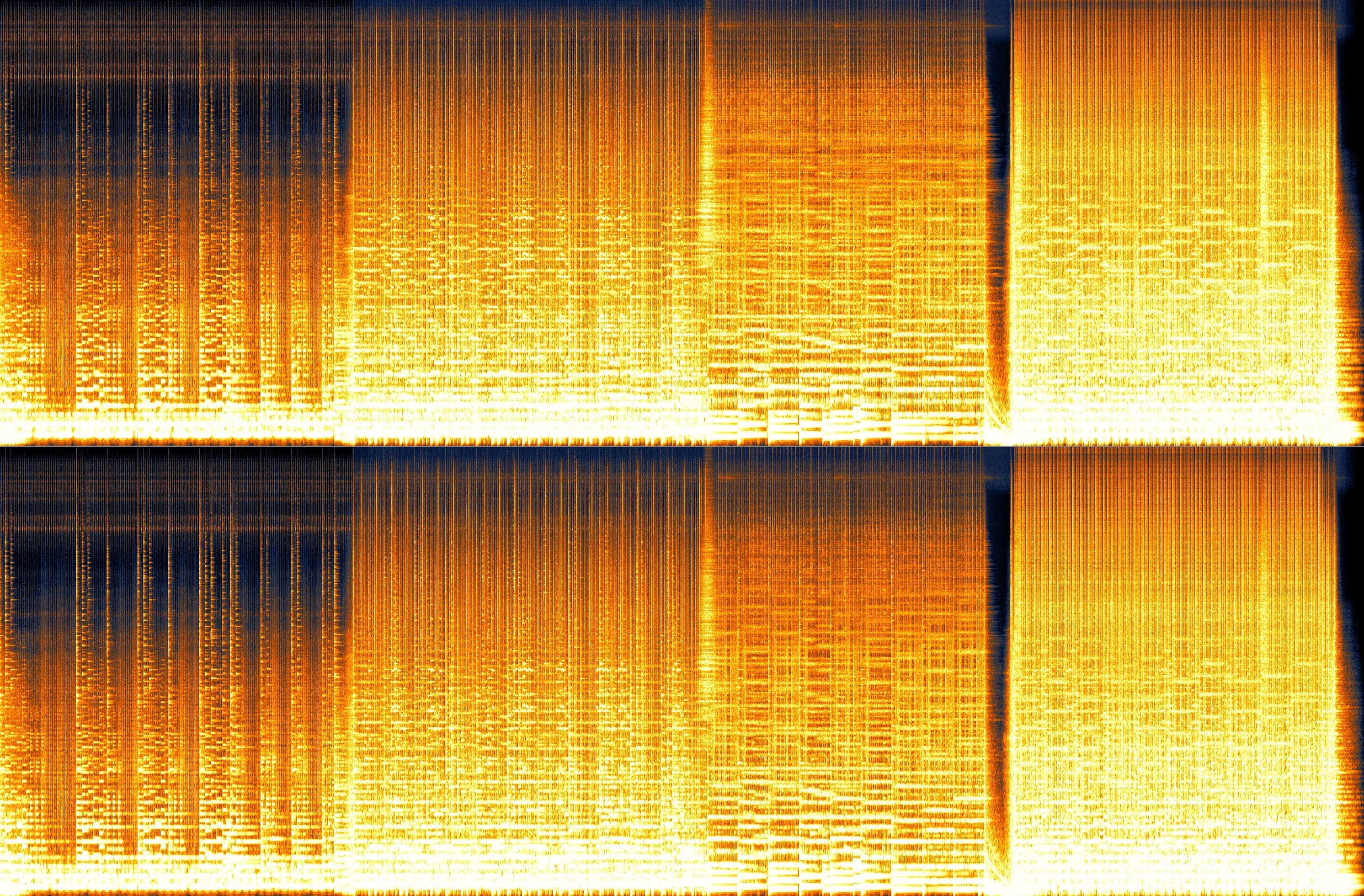

Fourier-Transformation

Die Abtastrate hat nicht nur Einfluss darauf, wie ein Signal erfasst wird, sondern auch darauf, wie digitales Audio "gelesen" wird.

Die Fourier-Transformation ist ein mathematisches Werkzeug, mit dem ein komplexes Signal analysiert und in einfache Wellenformen mit unterschiedlichen Frequenzen zerlegt werden kann. Auf diese Weise funktionieren Plugins wie EQs, Spektrogramme und Tonhöhenerkennung, die das gesamte Signal analysieren und in kleinere Bänder aufteilen.

Je mehr Informationen eine Audiodatei in Form von Schnappschüssen pro Sekunde enthält (höhere Abtastraten), desto genauer werden die Fourier-Transformationsberechnungen sein.

Frequenzgang

Ein weiterer Faktor, der bei der Diskussion über die Abtastraten zu berücksichtigen ist, ist das Gerät, mit dem Sie aufnehmen und abhören.

Jedes Audiogerät hat einen Frequenzgang, der grob wie folgt beschrieben werden kann:

- welche Frequenzen er wiedergeben kann und

- wie genau sie dies tut.

Wenn Sie ein beschissenes Radioshack-Mikrofon verwenden, um einen Take auf einer beschissenen Gitarre aufzunehmen, und ihn über ein Paar beschissene Radioshack-Lautsprecher abspielen, wird er wahrscheinlich nicht gut klingen. Ganz gleich, welche Abtastrate Sie verwenden.

Take Me Higher

Nachdem wir all dieses wissenschaftliche Zeug durchgenommen haben, können wir feststellen, dass höhere Abtastraten die Erfassung höherer Frequenzen und deren Analyse in größerem Detail ermöglichen.

Aber während die Aufnahme mit 96 kHz bedeutet, dass wir Frequenzen bis zu 48 kHz erfassen können, gibt es aus der Perspektive des menschlichen Hörens keinen wirklich hörbaren Unterschied zu einer 44,1-kHz-Aufnahme. Selbst für Menschen mit einem außergewöhnlichen Gehör sind die oberen Frequenzen immer noch außerhalb des Hörbereichs.

Und dank der Nyquist-Theorie wissen wir, dass 44,1 kHz mehr als ausreichend ist, um jedes Signal innerhalb des menschlichen Hörbereichs perfekt wiederzugeben.

Warum verwenden wir also höhere Abtastraten?

48kHz: Der Industriestandard

In den Bereichen Film, Fernsehen und Streaming hat sich 48 kHz als Abtastrate durchgesetzt. Es gibt zwar auch höhere Abtastraten, aber 48 kHz hat sich dank der Ausgewogenheit von Qualität, Effizienz und Kompatibilität als Standard in der Medienbranche durchgesetzt.

Warum ist 48 kHz das Nonplusultra?

Der Hauptgrund für die Einführung einer Abtastrate von 48 kHz als Standard in der Medienproduktion war die Kompatibilität. Die Abtastrate passte gut zu den verschiedenen bildbasierten Videosystemen, die im europäischen und im NTSC-Fernsehen verwendet werden, und erfüllte gleichzeitig die Anforderungen der Nyquist-Frequenz.

Heutzutage verlangen Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney und Amazon, dass der Ton in 48 kHz geliefert wird, und selbst wenn Sie einen Film für die Kinoveröffentlichung vertonen, müssen Sie 48-kHz-Stems für die Abmischung liefern.

Vorteile der Verwendung einer 48-kHz-Abtastrate

Ein weiterer Grund dafür, dass sich 48 kHz als Abtastrate durchgesetzt hat, ist die Ausgewogenheit zwischen hervorragendem Klang und Verarbeitungsanforderungen.

Anti-Aliasing

Die etwas höhere Abtastfrequenz bietet mehr Spielraum für Anti-Aliasing-Filter, die innerhalb dieses Bereichs arbeiten können. Bei Abtastraten von 44,1 kHz kann ein nicht ganz perfekter Anti-Aliasing-Filter subtile, aber messbare Artefakte verursachen.

Bei Abtastraten von 48 kHz hingegen liegt jedes auftretende Aliasing außerhalb des hörbaren Spektrums.

Neuabtastung

Da die höhere Abtastrate in der Medienbranche weit verbreitet ist, wird durch die Lieferung von Audio mit 48 kHz die Notwendigkeit des Resamplings minimiert. Während 44,1 kHz in der Musikindustrie gängige Praxis ist, muss das fertige Produkt in 48 kHz geliefert werden, wenn Sie mit Synchronisationslizenzen arbeiten.

Die Umwandlung der Abtastrate beim Upsampling von niedrigeren Abtastraten auf 48 kHz kann dazu führen, dass unerwünschte Artefakte in die Datei gelangen. Daher ist es immer eine gute Idee, mit einer höheren Qualitäts-Samplerate aufzunehmen und später herunterzusamplen, wenn dies erforderlich ist, z. B. beim Drucken auf CD.

Größe der Datei

Durch die Aufnahme und Verarbeitung von Audiodaten mit 48 kHz bleiben die Dateigrößen überschaubar, was für große Fernseh- und Filmprojekte, bei denen Speicherkosten und Datenübertragungszeiten ein wichtiger Faktor sind, von entscheidender Bedeutung ist.

Einschränkungen bei der Verwendung einer Abtastrate von 48 kHz

Bei der Verwendung von 48 kHz gibt es wirklich nur sehr wenige Einschränkungen. Zwar wird in der Audio-Community darüber diskutiert, ob sie für alle professionellen Anwendungen wirklich "gut genug" ist, aber der Unterschied zwischen 48 kHz und einer höheren Abtastrate ist oft nur in sehr kontrollierten, hochwertigen Hörumgebungen spürbar.

96 kHz: Hochauflösendes Audio

Während eine Abtastrate von 48 kHz der Industriestandard für Film, Fernsehen, Podcasts usw. ist, ziehen es einige Ingenieure vor, mit 96 kHz zu arbeiten. Zu den theoretischen Vorteilen gehören mehr Headroom für die Erfassung von Hochfrequenzinhalten, weniger Aliasing und bessere Verarbeitungsmöglichkeiten.

Theoretische Vorteile

Erweiterter Aufnahmebereich

Eine Abtastrate von 96 kHz ermöglicht die Aufnahme von Frequenzen bis zu 48 kHz. Dies liegt zwar weit jenseits des menschlichen Hörbereichs (der in der Regel bei 20 kHz endet), aber einige Leute argumentieren, dass diese ultrahohen Frequenzen auf subtile Weise mit dem Klang interagieren, den der Mensch noch hören kann.

Reduziertes Aliasing

Erinnern Sie sich an die Nyquist-Grenze? Durch die Aufnahme mit 96 kHz wird diese Grenze auf 48 kHz angehoben, wodurch die Gefahr von Aliasing-Artefakten, die den hörbaren Klang stören, verringert wird.

Bessere Plugin-Verarbeitung

Hohe Abtastraten können auch zu einer besseren Verarbeitung für einige Effekte führen. Dies macht sich besonders beim Time-Stretching von Audiodaten oder beim Verschieben der Tonhöhe bemerkbar.

Time-Stretching von Audiodaten, die mit höheren Abtastraten aufgenommen wurden, führt zu einem saubereren und natürlicheren Klang. Aus diesem Grund arbeiten viele Sounddesigner mit einer noch höheren Abtastrate (192 kHz).

Das Gleiche gilt für Bearbeitungen wie Sättigung und Verzerrung. Diese Plugins fügen zusätzliche Hochfrequenzanteile oberhalb der ursprünglichen Nyquist-Grenze hinzu, so dass bei einer Abtastrate von 96 kHz weniger Möglichkeiten für das Auftreten von Aliasing nach dem Effekt bestehen.

Präzisere Messung der Probenspitzenwerte

Ein weiterer Vorteil der Arbeit mit 96 kHz ist die verbesserte Genauigkeit der Messung von Abtastspitzen. Die Spitze eines Signals tritt oft zwischen den aufgezeichneten Samples auf - so genannte Inter-Sample-Peaks. Ein Mischtechniker erhält mit einer höheren Abtastrate, die mehr Samples pro Sekunde enthält, eine genauere Darstellung, wo die Signalspitzen liegen.

Zukunftssichere Audioqualität

Ein weiterer Vorteil der Aufnahme mit 96 kHz besteht darin, dass man der Zeit voraus ist. Da sich die Technologie weiterentwickelt, können höhere Abtastraten zur Norm werden, und einige Techniker entscheiden sich für 96 kHz, um die Kompatibilität mit künftigen hochauflösenden Formaten zu gewährleisten.

Nachteile der Verwendung einer Abtastrate von 96 kHz

Die Aufnahme mit 96 kHz hat viele theoretische Vorteile und kann zu einer besseren Audioqualität beim Time-Stretching und bei der Bearbeitung führen. Diese Vorteile sind jedoch mit praktischen Abstrichen gegenüber der Verwendung einer niedrigeren Abtastrate verbunden.

Größe der Datei

Mit jeder Verdopplung der Abtastrate verdoppelt sich auch die erzeugte Datenmenge. Eine mit 96 kHz aufgezeichnete Sitzung benötigt doppelt so viel Speicherplatz wie eine Sitzung mit 48 kHz, da viel größere Dateien erstellt werden.

Bei komplexen Projekten kann dies den Speicherbedarf schnell in die Höhe treiben und Backups, gemeinsame Nutzung und Dateiverwaltung zu einer Herausforderung machen.

Verarbeitungsleistung

Wie zu erwarten, beansprucht eine höhere Abtastrate Ihre CPU stärker. Wenn Sie nicht gerade einen superstarken Rechner haben, werden Sie feststellen, dass Ihre Sitzung unter erhöhter Latenz, langsameren Rendering-Zeiten und Systeminstabilität leidet.

DAW-Leistung

Die meisten DAWs unterstützen zwar höhere Abtastraten, aber wenn Sie eine Sitzung mit 96 kHz oder höher durchführen, muss die DAW mehr arbeiten, um die Audiodaten zu übertragen. Je nach Ihrem System und der Komplexität der Sitzung besteht ein erhöhtes Risiko von Aussetzern oder Störungen. Nicht ideal, wenn Sie Ihren nächsten Knaller abmischen.

Plugin-Leistung

Einige Plugins nehmen intern ein Oversampling des eingehenden Signals vor, um die Qualität des resultierenden Ausgangs zu verbessern, z. B. Metering-Plugins oder Limiter. Werden sie mit einer bereits hohen Abtastrate betrieben, kann dies die CPU-Leistung beeinträchtigen.

Workflow-Effizienz

Höhere Abtastraten bieten zwar theoretische Vorteile und Zukunftssicherheit, aber die Ausführung einer Sitzung mit einer höheren Rate kann Ihren Arbeitsablauf verlangsamen, ohne dass dies spürbare Vorteile bringt.

- Einige preiswerte Audioschnittstellen können keine 96-kHz-Abtastraten verarbeiten, was zu Verzerrungen im Klang führen kann.

- Für die Erstellung der endgültigen Ergebnisse müssen Sie fast immer herunterrechnen, was unnötige Konvertierungsschritte zur Folge hat.

- Wenn Ihr System Schwierigkeiten hat, eine Session mit einer höheren Samplerate durchzuführen, dauert es zwangsläufig länger. Das Abmischen wird mühsam, und Sie müssen danach immer noch herunterrechnen.

Kann man den Unterschied zwischen 48 kHz und 96 kHz hören?

Die Millionen-Dollar-Frage in dieser Diskussion lautet: Kann man den Unterschied zwischen 48 kHz und 96 kHz tatsächlich hören?

Kommt darauf an, wen Sie fragen.

Einige geschulte Hörer, insbesondere Mastering-Ingenieure und Audiophile, behaupten, subtile Unterschiede zwischen den Abtastraten hören zu können, vor allem, wenn es sich um ein Instrument handelt, auf das sie besonders gut eingestimmt sind.

Einige Leute weisen darauf hin, dass, selbst wenn wir den Unterschied zwischen den beiden Abtastraten nicht hören können, das Vorhandensein von Ultraschallinhalten im Klang aufgrund der harmonischen Interaktion einen Einfluss auf das Hörerlebnis haben könnte.

Ob dies auf tatsächliche klangliche Unterschiede oder nur auf eine psychologische Voreingenommenheit zurückzuführen ist, steht zur Debatte. Aber einige Dinge beeinflussen, wie wir Klang hören.

Wiedergabesysteme

Erinnern Sie sich an die Diskussion über den Frequenzgang? Selbst wenn Sie ein übermenschliches Gehör haben, das weit über den 20-kHz-Bereich hinausgeht, ist die höhere Abtastrate praktisch nutzlos, wenn die Lautsprecher, über die Sie hören, diese Ultraschallfrequenzen nicht unterstützen.

Grenzen des menschlichen Gehörs

Bei den meisten Erwachsenen verschlechtert sich das Gehör im Alter in den oberen Bereichen. Selbst wenn die ultrahohen Frequenzen in einem Ton vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele Zuhörer sie ohnehin nicht hören können.

Praktische Überlegungen

Wir können diese Diskussion auf zwei Ideen reduzieren:

- 48 kHz ist der Standard der Medienindustrie und erfüllt alle klanglichen Anforderungen.

- 96 kHz scheint ziemlich cool zu sein, bringt aber auch eine Menge Probleme mit sich.

Die Wahl der richtigen Samplerate für Ihr Projekt hängt von Ihren spezifischen Anforderungen und Ihrem Arbeitsablauf ab. Hier finden Sie eine praktische Aufschlüsselung für verschiedene Bereiche der Audioproduktion.

Musikproduktion: Aufnahme, Abmischung & Mastering

Wenn Sie nur mit Musik arbeiten, kommt es bei der Wahl der Abtastrate darauf an, ein Gleichgewicht zwischen Audioqualität und Systemeffizienz herzustellen.

- Aufnahme: Einige Toningenieure nehmen gerne mit hohen Abtastraten von 96 kHz oder mehr auf, um jedes klangliche Detail zu erfassen und Aliasing-Fehler zu vermeiden. Für die meisten Musikstücke sind 48 kHz jedoch mehr als ausreichend und stellen eine geringere Belastung für das System und den Speicher dar. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, eine Master-Clock zu verwenden, um alles synchron zu halten.

- Mixing & Mastering: Viele Plug-ins bieten heutzutage internes Oversampling, um eine genauere Ausgabe zu ermöglichen, so dass die Arbeit mit 48 kHz immer noch einen hohen Audiostandard bietet.

- Endgültige Lieferung: Streaming-Plattformen akzeptieren in der Regel Dateien mit einer Abtastrate von 44,1 oder 48 kHz. Wenn die Musik auf CD wiedergegeben werden soll, muss die endgültige Abmischung auf 44,1 kHz herunterkonvertiert werden. In jedem Fall ist die Aufnahme mit hohen Sampleraten in diesen Situationen ein Overkill.

Film & TV Audio

Bei der Arbeit in Film und Fernsehen (einschließlich Synchronisationslizenzen ) sind 48 kHz der Goldstandard. In den meisten Fällen muss die Bittiefenauflösung 16 Bit betragen, obwohl es eine gute Idee ist, zunächst mit einer Bittiefe von 24 Bit aufzunehmen und für die Auslieferung herunterzudithern.

Angesichts der hohen Spurenzahl bei Postproduktionssessions könnte die Aufzeichnung mit 96 kHz Probleme mit der Systemeffizienz und dem Speicherplatz verursachen.

Spiele & VR

Audio in Spielen und Virtual-Reality-Szenarien erfordert aufgrund der besonderen Anforderungen des Formats häufig höhere Abtastraten.

Da oft ein umfangreiches Time-Stretching und Pitch-Shifting von Klängen erforderlich ist, ist es besser, mit 96 kHz aufzunehmen.

Live-Ton & Streaming

In Live-Situationen hat die Echtzeitleistung oberste Priorität, weshalb 48 kHz die beste Wahl ist.

Abschließende Empfehlungen

Als allgemeine Faustregel gilt, dass die effizienteste und effektivste Art der Audioaufnahme eine Bittiefe von 24 und eine Abtastrate von 48 kHz ist.

Diese Einstellungen sind der goldene Mittelweg zwischen klanglicher Klarheit und Effizienz bei Speicher- und CPU-Leistung.

Viele Plugins führen bereits internes Oversampling durch, während sie mit diesen Raten arbeiten, was bedeutet, dass die Vorteile einer Aufnahme mit 96 kHz vernachlässigbar sind.

Darüber hinaus kompensieren hochwertige digitale Limiter und Pegelmesser Spitzenwerte zwischen den Abtastwerten und verringern so den Bedarf an höheren Abtastraten.

Schließlich ist 48 kHz ein Industriestandard für die meisten professionellen Arbeiten, der eine nahtlose Integration mit Mitarbeitern und Vertriebsfirmen gewährleistet.

Die wenigen Situationen, in denen die Verwendung von 96 kHz für die Aufnahme in Betracht gezogen werden kann, sind folgende:

- ein Projekt umfangreiches Time-Stretching, Pitch-Shifting oder Editing (z. B. Granularsynthese) erfordert.

- ein Projekt zu Archivierungszwecken dient und Sie die Arbeit zukunftssicher machen wollen.

Schlussfolgerung

Wir haben eine Menge erlebt! Hier ist eine kurze Zusammenfassung der behandelten Themen. Die Cliff Notes, wenn Sie so wollen:

- Eine Abtastrate von 44,1 kHz ist in der Lage, Audiosignale bis zu den höchsten Frequenzen im Bereich des menschlichen Gehörs perfekt wiederzugeben.

- In der Fernseh-, Film- und Medienbranche werden standardmäßig 48 kHz verwendet.

- Die Aufnahme mit 96 kHz erfordert mehr Rechenleistung und mehr Speicherplatz für die daraus resultierenden größeren Dateien.

- Die Verwendung immer höherer Abtastraten führt zu abnehmenden Erträgen in Bezug auf die Systemeffizienz und die Speicherkosten.

- Wenn Sie wissen, dass Sie Time-Stretching und andere Bearbeitungsfunktionen für Ihr Audiomaterial verwenden werden, sollten Sie mit 96 kHz aufnehmen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Denken Sie daran, dass der Kontext, in dem Sie arbeiten, wichtiger ist als die Jagd nach Zahlen.

Wenn Sie ein Künstler sind, ist es Ihrem Publikum vielleicht egal, dass Sie einen Track mit 96 kHz produziert haben. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass sie den Unterschied zwischen diesem und einem mit 44,1 kHz aufgenommenen Track hören.

Wenn Sie Musik für Film und Fernsehen aufnehmen, ist 48 kHz die perfekte Balance zwischen Klangqualität und professionellen Standards.

Und wenn Sie eine Klangbibliothek für eine Effektbibliothek aufbauen wollen, ist 96 kHz die beste Wahl, um maximale Bearbeitungsmöglichkeiten zu haben.

Letztendlich ist es Ihre Entscheidung. Experimentieren Sie mit verschiedenen Abtastraten und finden Sie heraus, was für Sie gut klingt. Wenn Sie bei 96 kHz einen spürbaren Unterschied hören, sollten Sie es tun! (Aber kaufen Sie vielleicht eine größere Festplatte...).

Ganz gleich, was Sie verwenden, machen Sie die Musik!